2025년 2월 2일 10:00경 을사년 새해를 맞으며

국립중앙박물관에서 선조들의 삶의 궤적을 살피며

우리 문화의 멋진 발로에 감탄이 절로 발하였다.

아래 설명의 글은 현장 설명(해설)등을 참조하였다.

2025,2,2,10:20경 국립중앙박물관 내부의 모습

12세기 고려의 청자 음각 연꽃 넝쿨무늬 매병

1124년 <고려도경>에는 고려인들이 연꽃을 비롯하여 연근,연밥

까지도 신성하게 여겼다는 기록이 있고,비취색 연꽃의 미감을

잘보여주는 국보 97호이다.

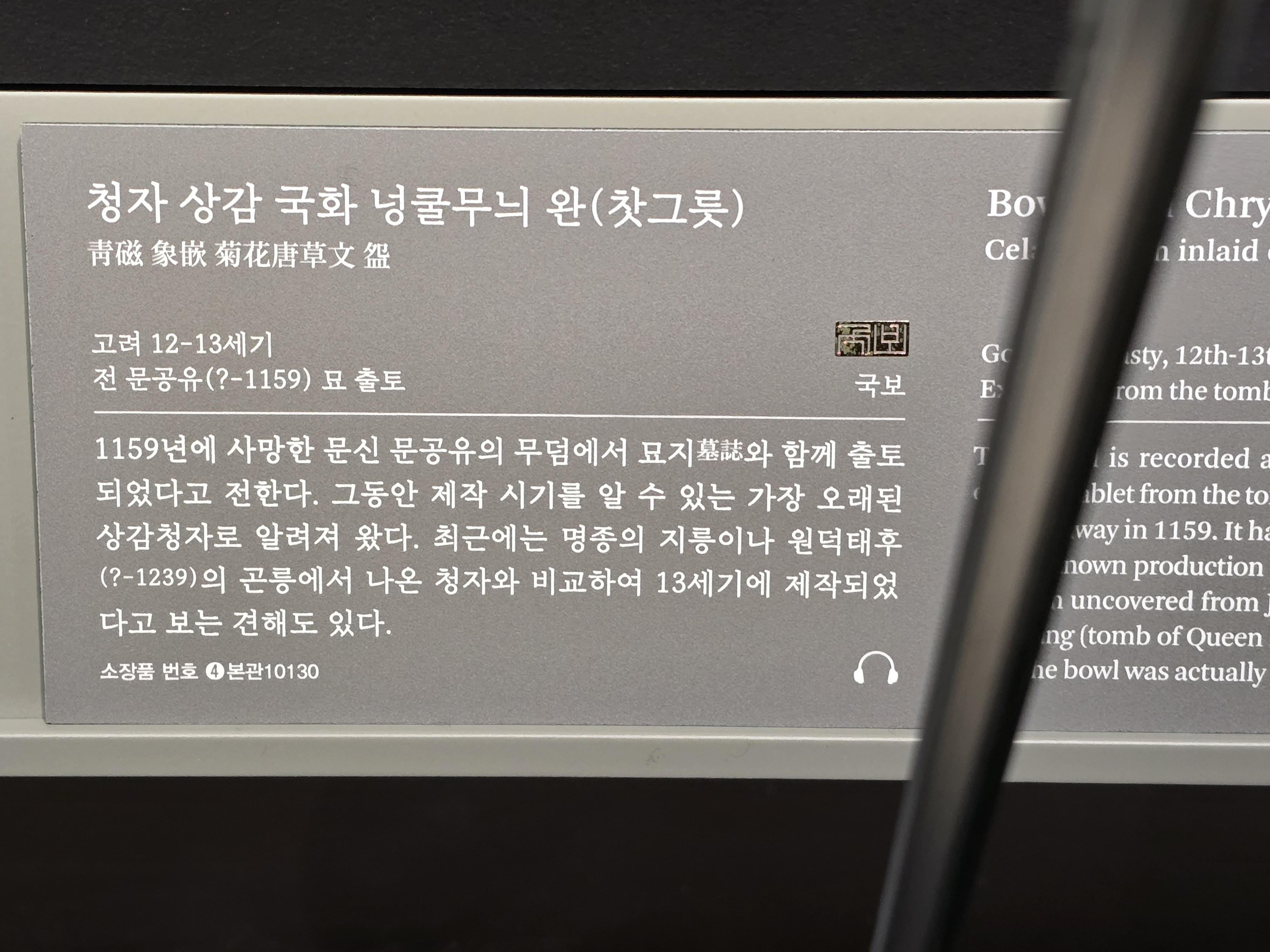

청자 상감 국화 넝쿨무늬 완(찻그릇), 국보 제115호, 12세기

고려도공의 상감 기술이 최고도로 발휘된 이 작품은

고려 문신 문공유(文公裕, 1088-1159년)의 무덤에서

출토되었다고 전해진다.

그릇 내부에는 국화 넝쿨무늬가 장식되어 있다.

바탕면에 백토로 상감되어 있고 청색과 백색의 조화가

그 아름다움을 더한다.

국보 259호, 조선 15세기초 , 분청사기 상감 인화구름 용무늬 항아리

상감과 인화기법의 조화를 이룬 분청사기의 정수로 상감기법의

역동적인 용을 중심으로 작은 국화문을 인화기법으로 꾸며

크고 당당한 형태는 분청사기 고유의 조형성이 돋보인 왕실의례용

으로 쓰임.

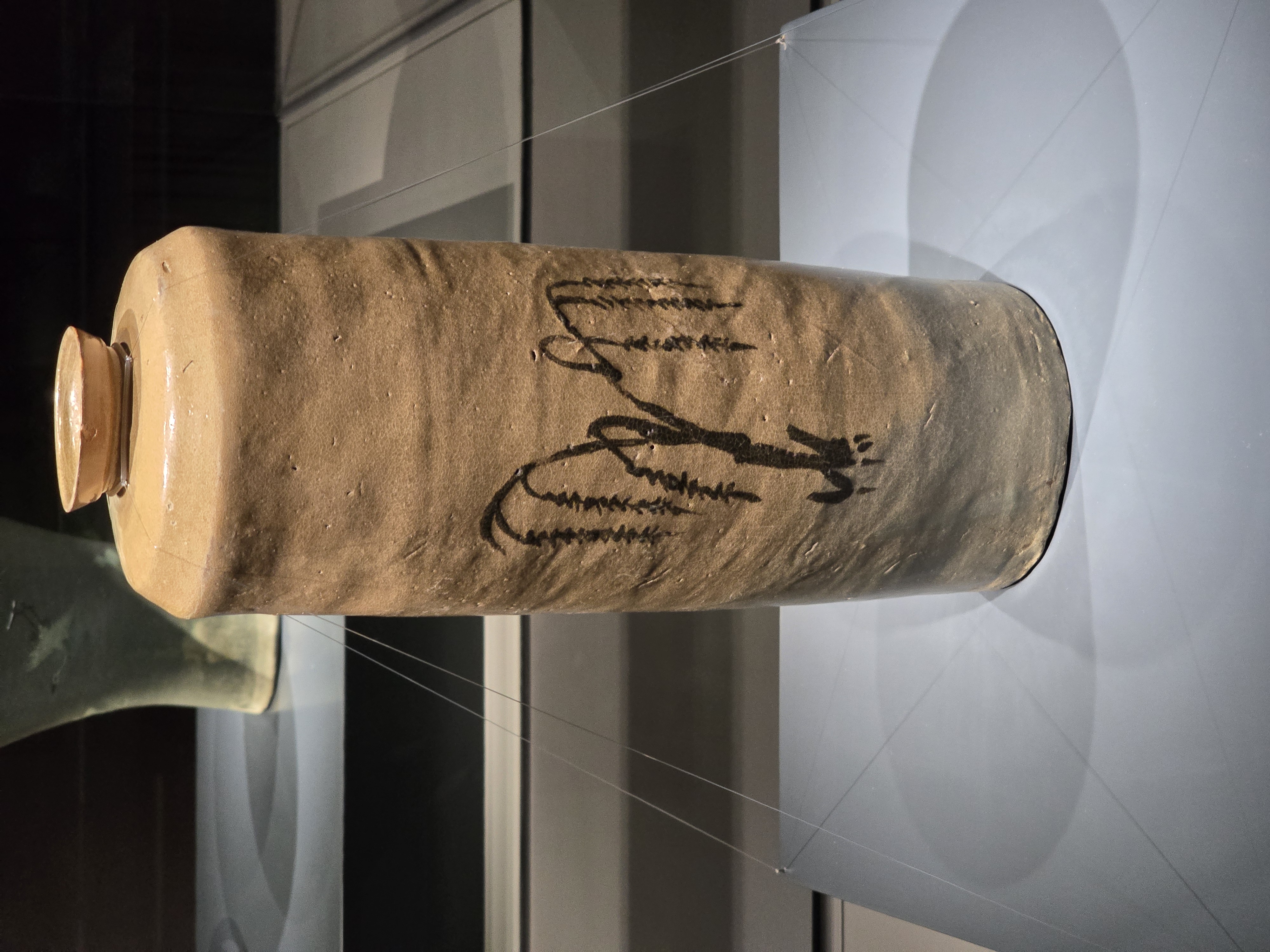

청자 철화 버드나무 무늬 병, 12세기 국보 113호

넓은 여백에 굵은 나무와 늘어진 버드나무가지를 간결하게

표현한 도공의 예술적 안목과 솜씨가 엿보인다.

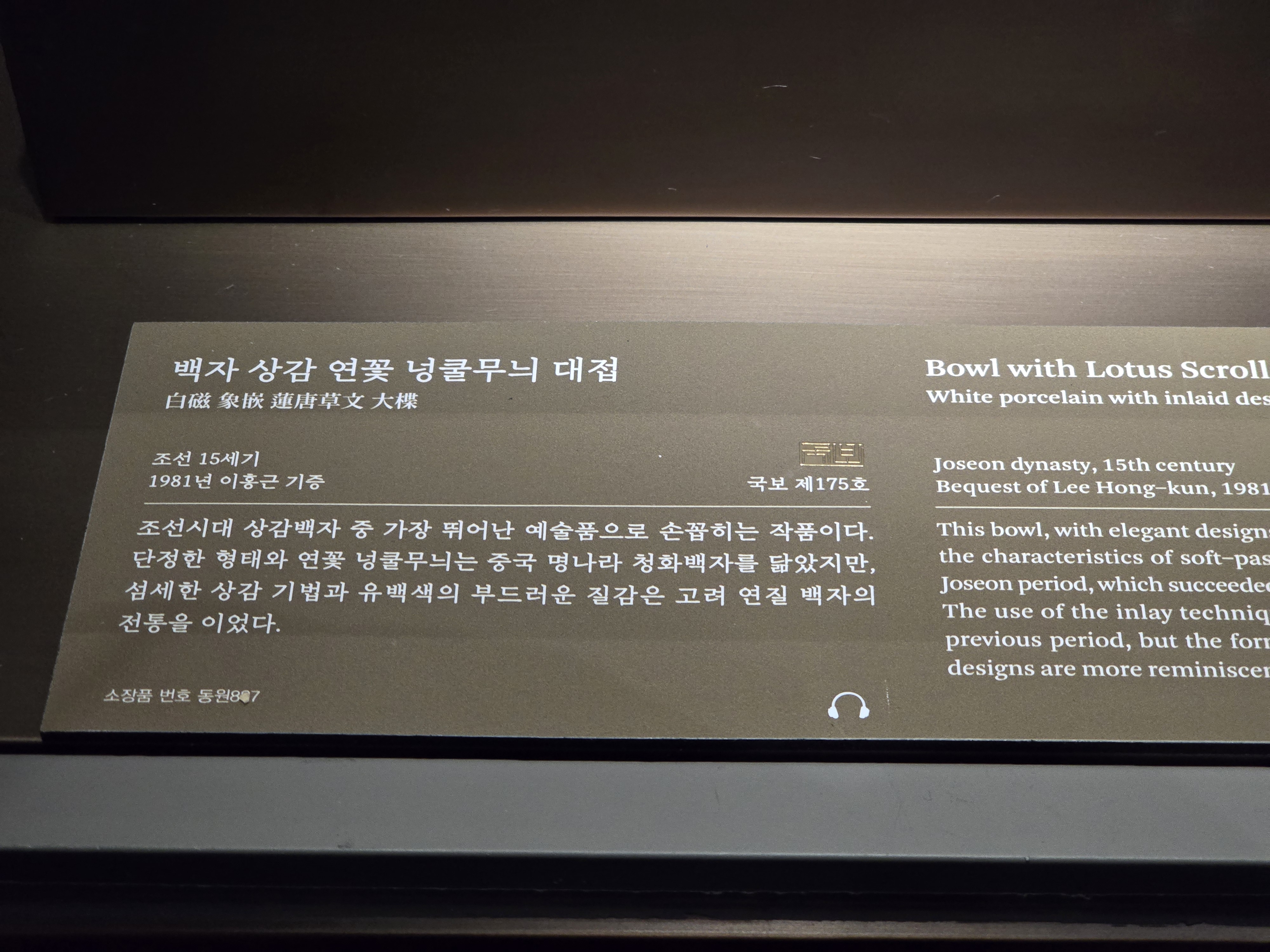

백자 상감 연꽃 넝쿨무늬 대접, 15세기 국보 제175호

조선시대 상감백자의 백미로 손꼽는 작품으로

단아한 형태의 연꽃 넝쿨무늬에 섬세한 상감기법과

유백색의 부드러운 질감이 어우러짐은

고려 연질 백자의 맥을 잇고 있다.

백자 청화 매화,새,대나무 무늬 항아리,15세기말~16세기,

국보 제170호조선 청화백자의 대표격인 이 작품은

한폭의 화조화를 운치있게 담아냈다.

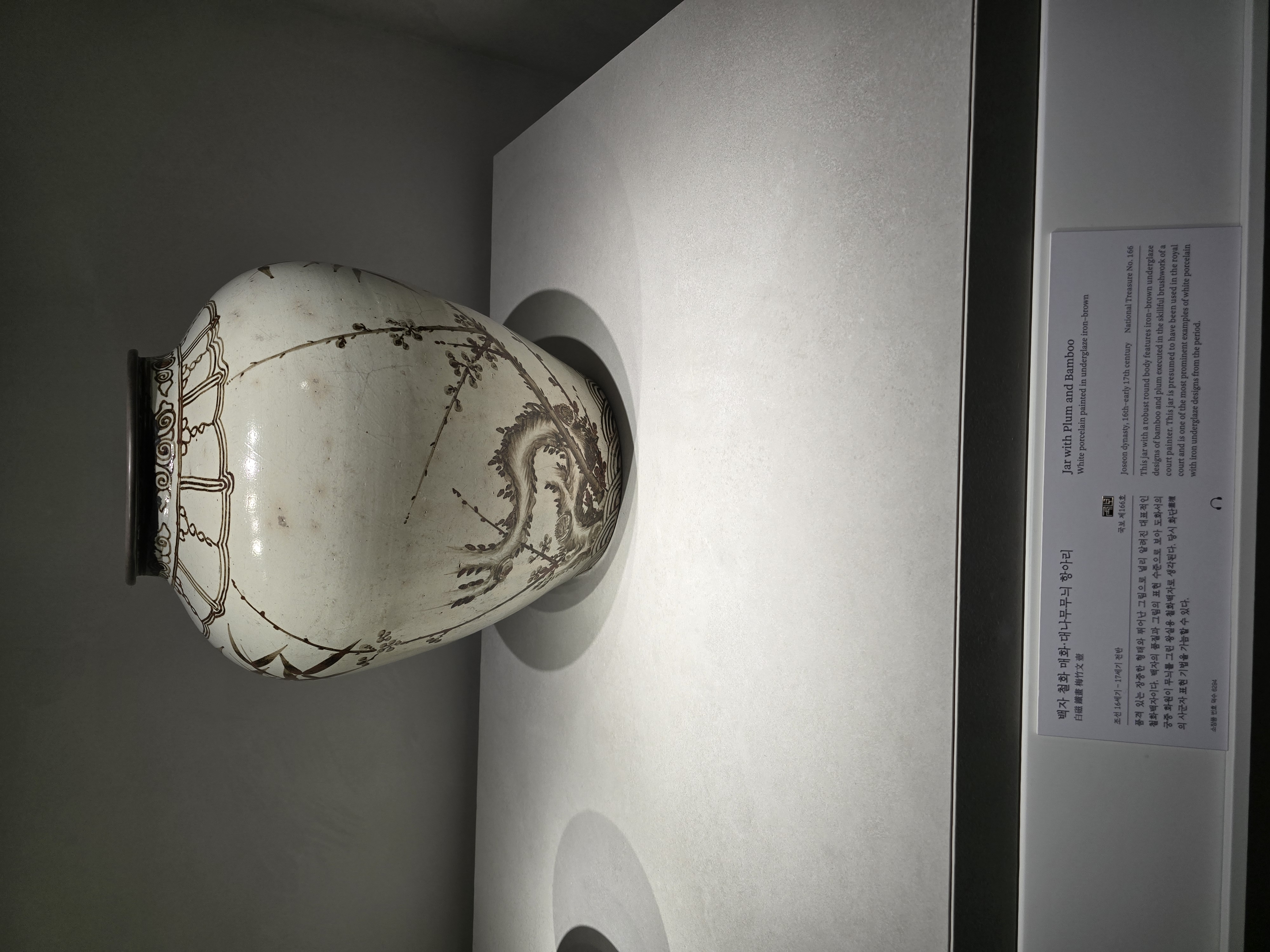

백자 철화 매화,대나무무늬 항아리, 16세기~17세기 초 국보166호

철화백자인 이 작품은 도화서 궁중화원이 무늬등을 그린

왕실용 철화백자로 사군자를 품격있게 표현하고 있다.

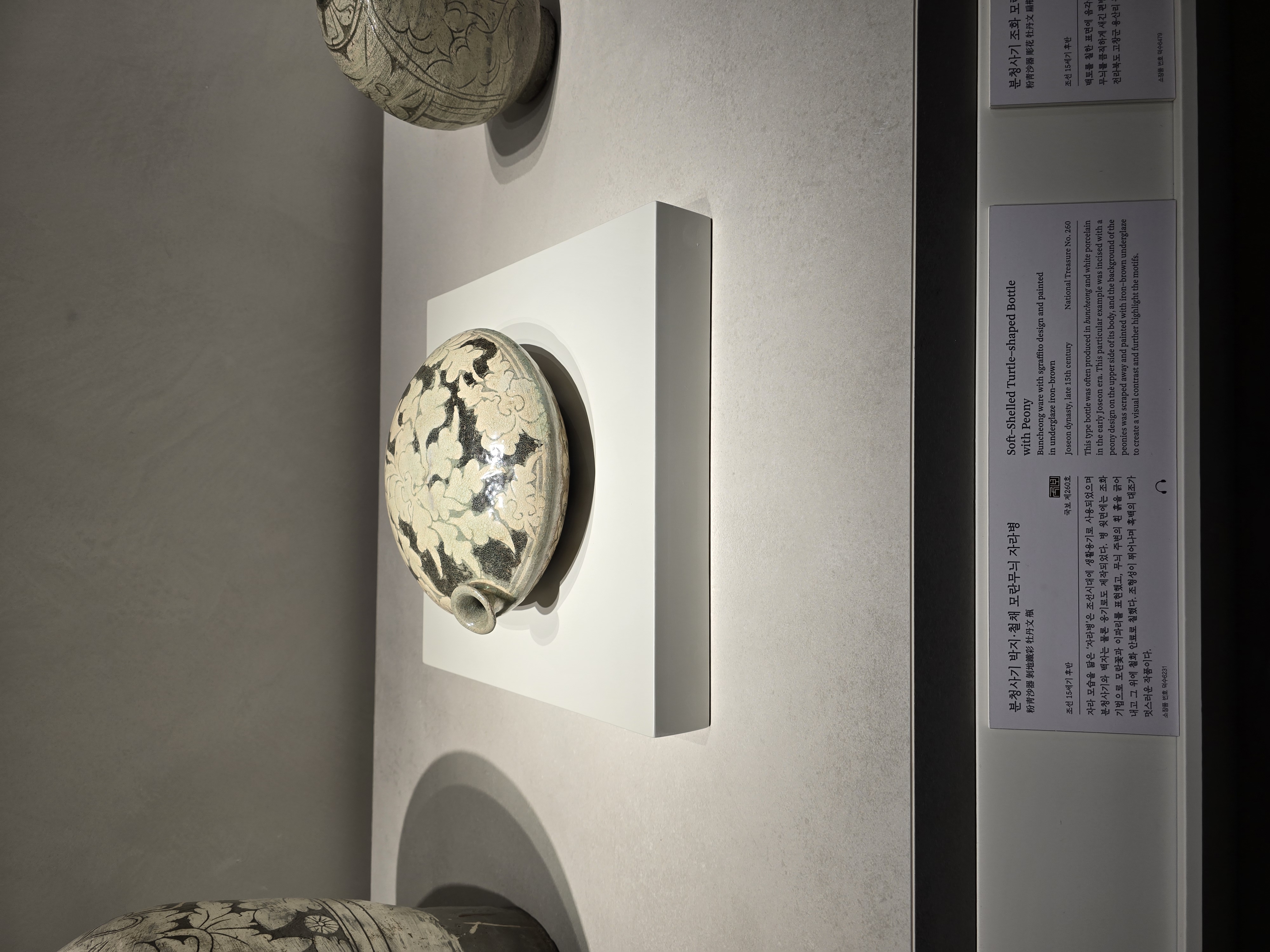

분청사기 박지,철재 모란무늬 자라병, 15세기말, 국보 제260호

자라모습의 자라병은 조선조 생활용기로 사용되었으며

철화안료를 사용하여 모란과 이파리등을 표현하였다.

조형성과 흑백의 대조가 탁월한 작품이다.

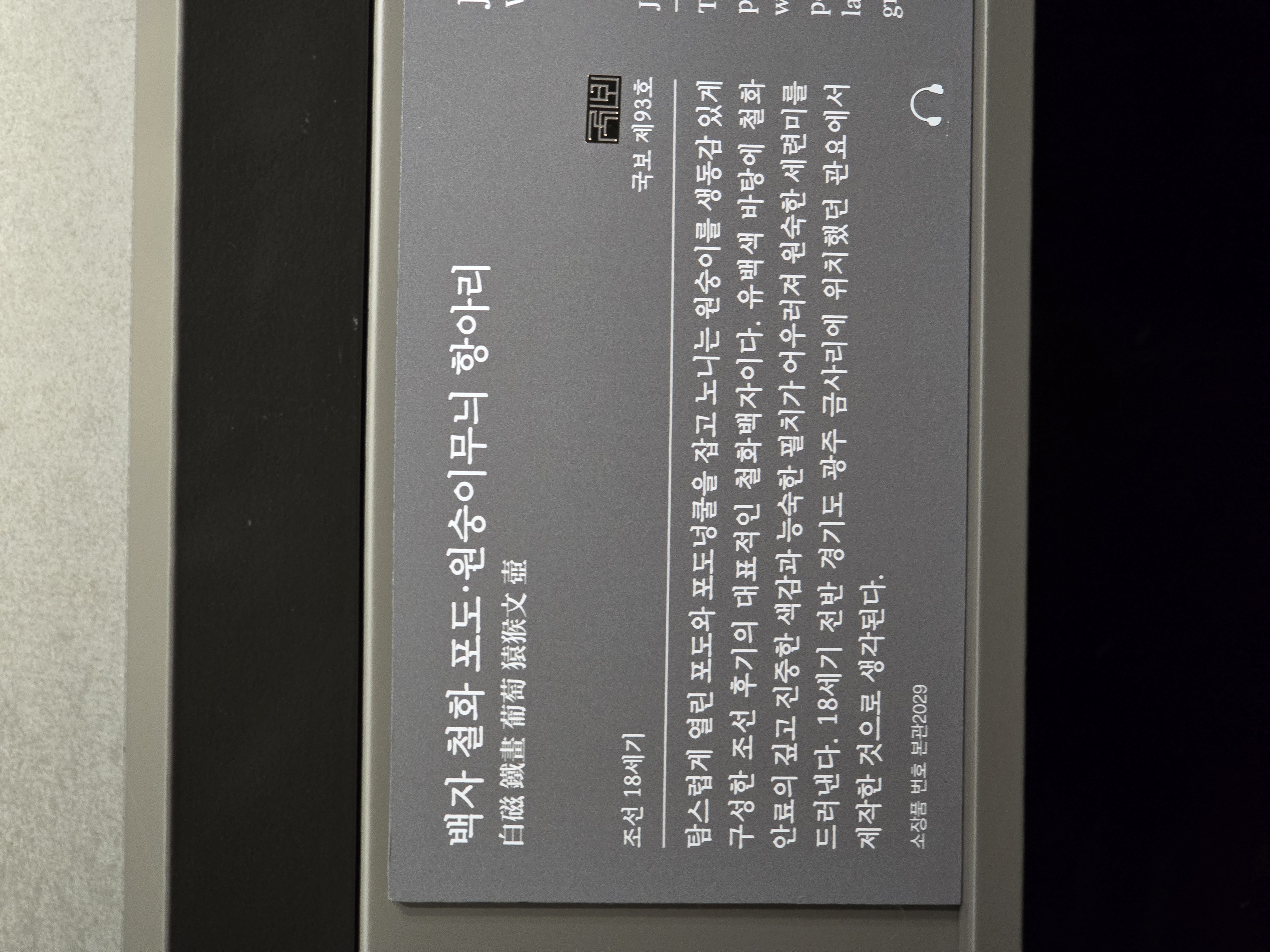

백자 철화 포도 원숭이무늬 항아리. 18세기, 국보 제93호

포도와 포도덩쿨을 잡고 노니는 원숭이을 생동감있게 표현한

조선후기 대표적인 철화백자로

광주 금사리의 관요에서 만든작품으로 알려져있다.

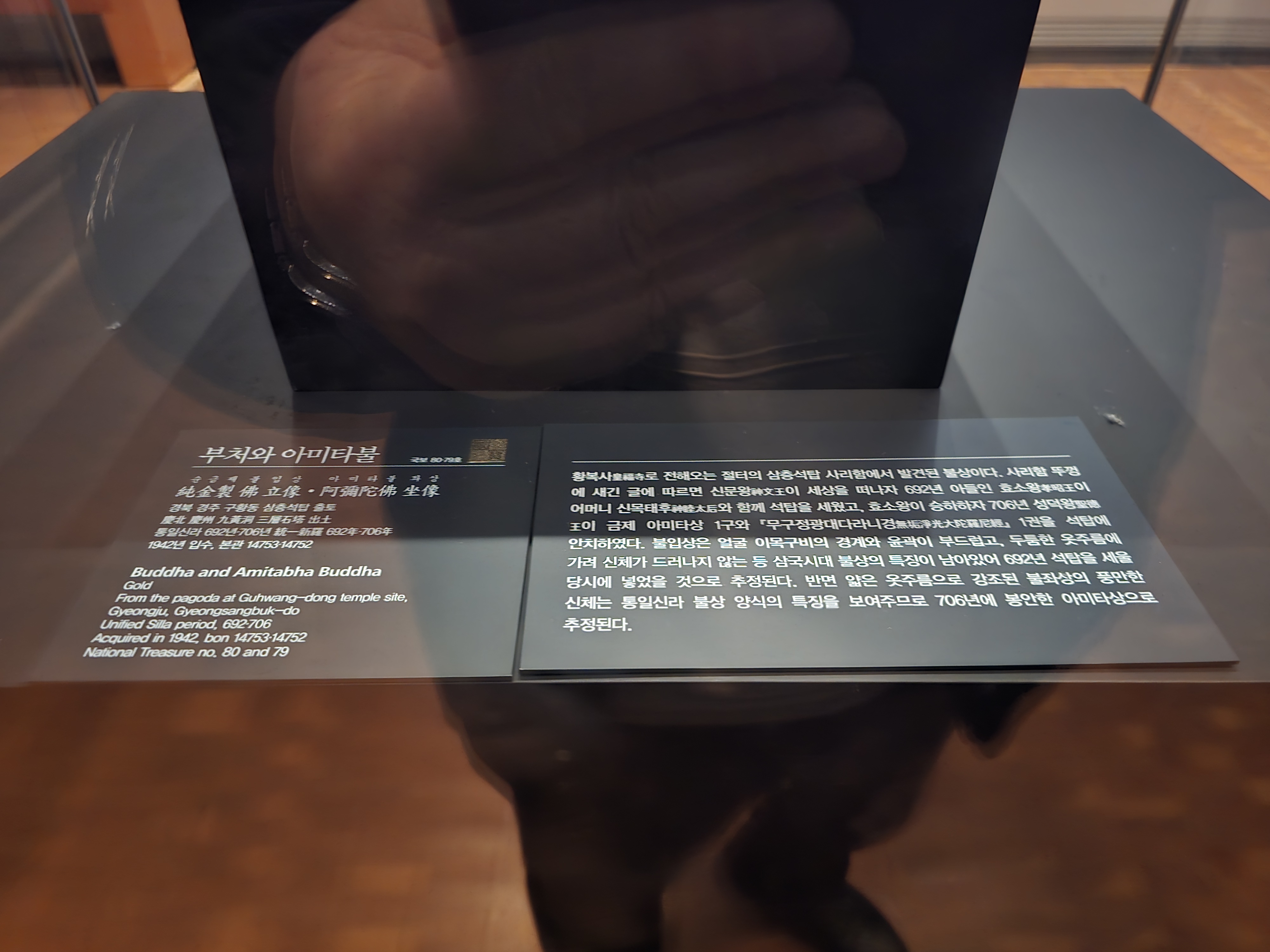

부처와 아미타불, 국보 80-79호,통일신라 692년~706년

순금제불입상 . 아미타불 좌상

경북 경주 구황동 삼층석탑 출토.

황복사로 전해지는 절터의 삼층석탑 사리함에서 발견된 불상.

사리함 뚜껑에 새긴 글에 따르면 신문왕이 세상을 떠나자 692년 아들인

효소왕이 금제 아미타상 1구와 <무구정광 대다라니경> 1권을 석탑에

인치하였다. 불입상은 얼굴 이목구비의 경계와 윤곽이 부드럽고,

두툼한 옷주름에 가려 신체가 드러나지 않는 등 삼국시대 불상의

특징이 남아있어 692년 석탑을 세울 당시에 넣었을 것으로 추정.

신체는 통일신라 불상 양식의 특징을 보여주무로 706년에

봉안한 아미타상으로 추정.

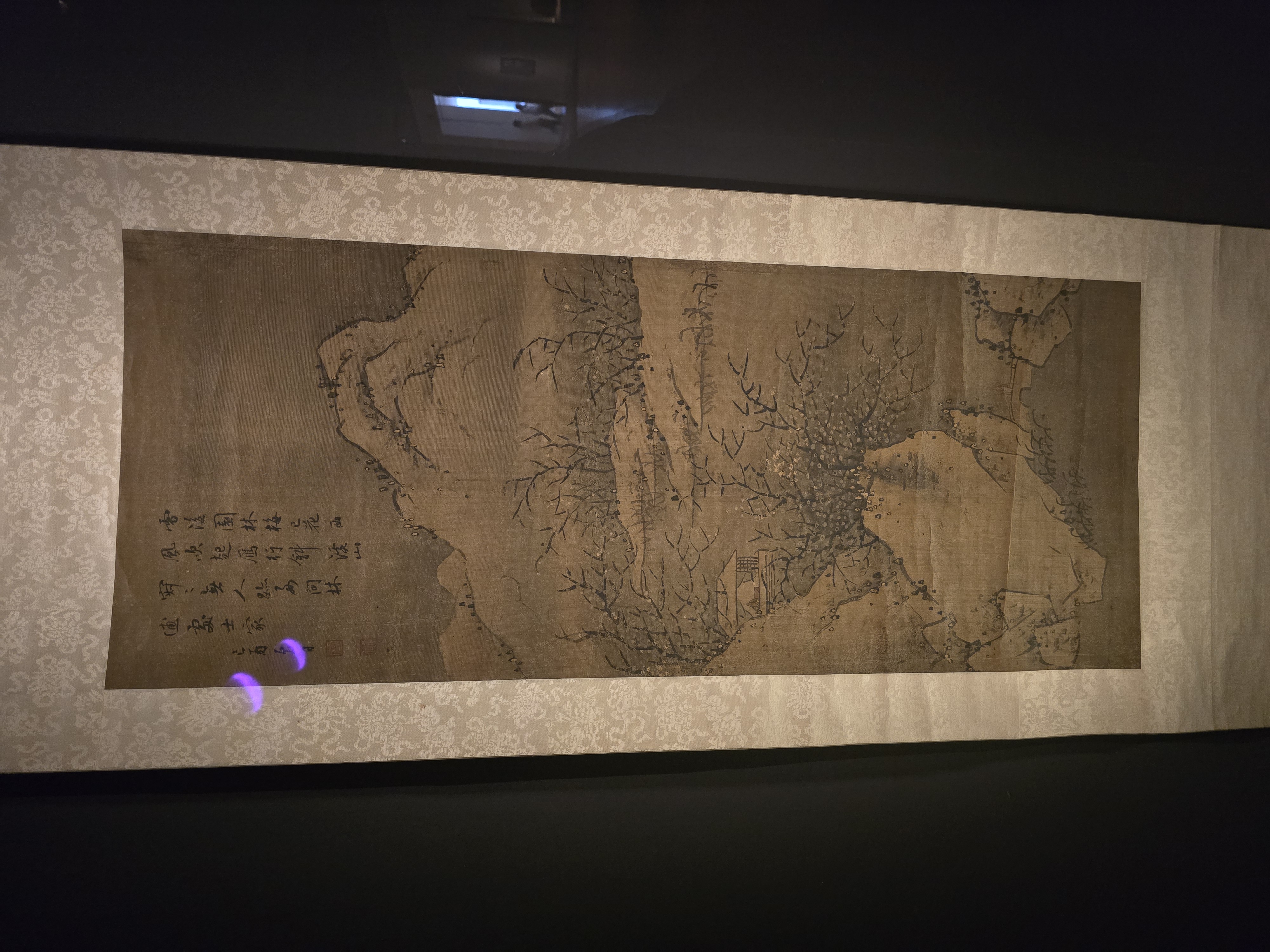

<매화화옥도> 매화에 둘러싸인 집

작가:전기(1825~1854): 삼베에 엷은 색으로

19세기 조선에서는 매화를 소재로 한 '매화도'와 '매화서옥도'가

널리유행. 이 작품의 작가는 조희룡,유재소,유숙등 당대화가들과

교류하며 참신하고 감각적인 '매화나무가 언덕 위에 자리잡고

있으며, 그 아래로 다리를 건너 벗을 찾아가는 인물이 그려져 있다.

언덕 위 작은 집 안에는 창밖을 바라보는 또 다른 인물이 있다.

전기는 간결한 필선으로 매화나무와 언덕,집을 묘사했으며,

매화꽃은 눈이 내려앉은 듯한 흰색 점으로 생동감 있게 그려냈다.

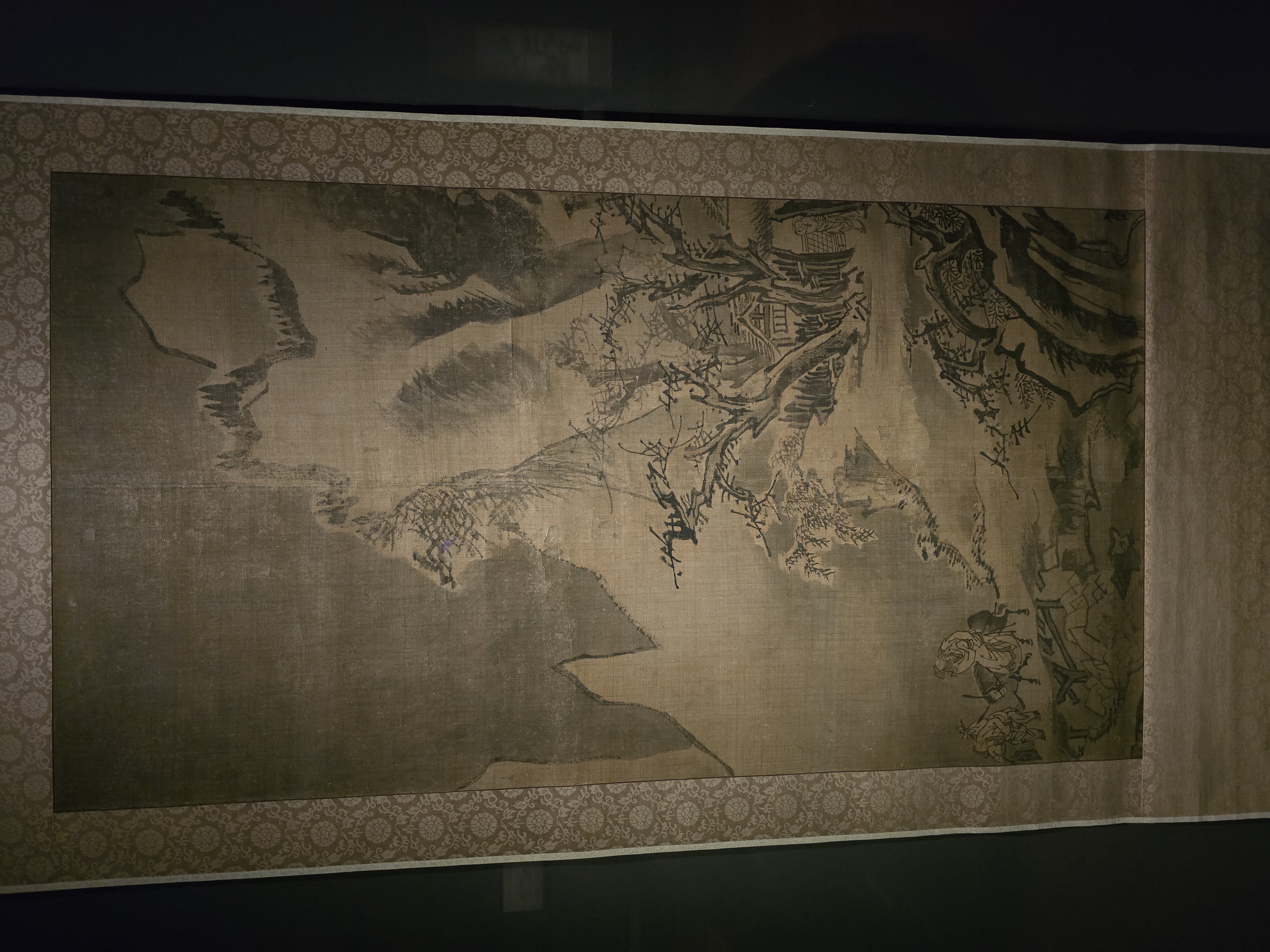

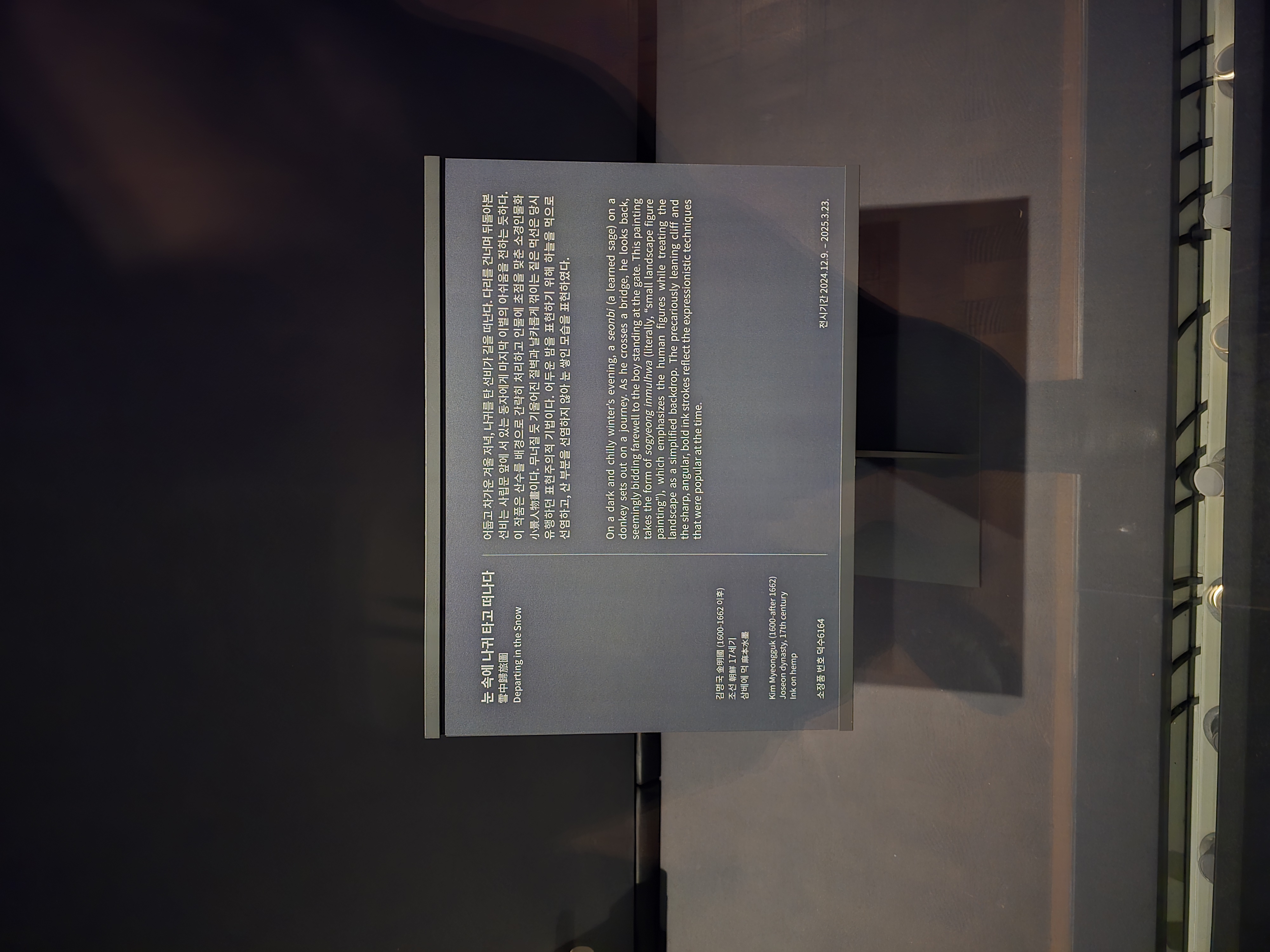

설중귀여도( 雪中歸驢圖 :눈 속에 나귀 타고 떠나다),

17세기(1600~1662 이후), 김명국(金明國)

어둡고 차가운 겨울저녁, 나귀를 탄 선비가 길을 떠난다.

다리를 건너며 뒤돌아본 선비는 사립문 앞에 서 있는

동자에게 마지막 이별의 아쉬움을 전하는 듯하다.

이 작품은 산수를 배경으로 간략히 처리하고 인물에

초점을 맞춘 소경인물화 (小景人物畵 )이다.

무너질 듯 기울어진 절벽과 날카롭게 꺾이는 짙은 먹선은

당시 유행하던 표현주의적 기법이다.

어두운 밤을 표현하기 위해 하늘을 먹으로 선염하고, 산 부분을

선염하지 않아 눈 쌓인 모습을 표현하였다.

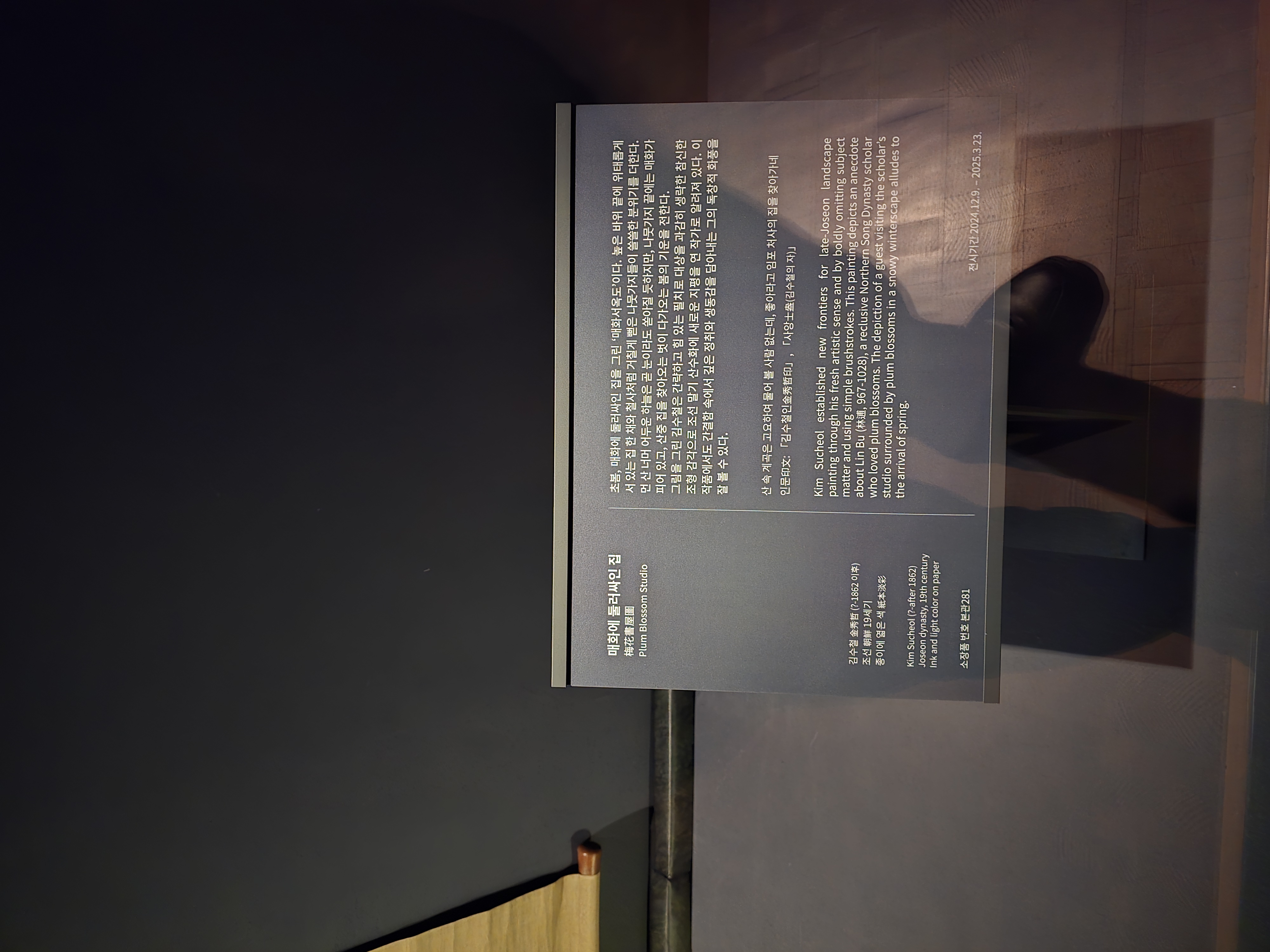

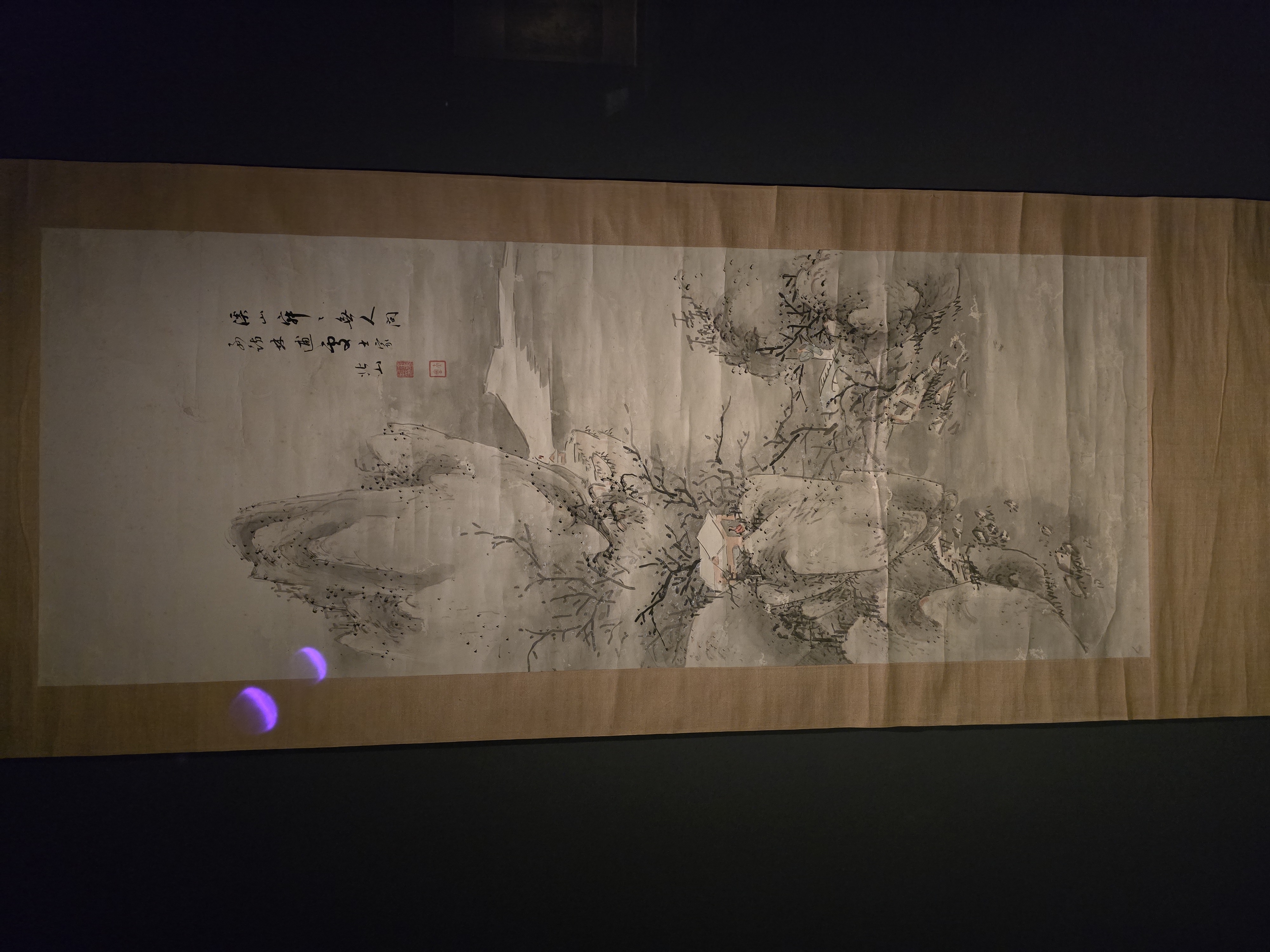

梅花書屋圖(매화서옥도),매화에 둘러싸인 집,

김수철(金秀哲)이 19세기(?~1862년 이후)

초봄, 매화에 둘러싸인 집을 그린 '매화서옥도'이다.

높은 바위 끝에 위태롭게 서있는 집 한 채와 철사처럼

거칠게 뻗은 나뭇가지들이 쓸쓸한 분위기를 더한다.

먼 산 너머 어두운 하늘은 곧 눈이라도 쏟아질 듯하지만,

나무가지 끝에는 매화가 피어있고,산중 집을 찾아오는

벗이 다가오는 봄의 기운을 전한다.

그림을 그린 김수철은 간략하고 힘 있는 필치로 대상을

과감히 생략한 참신한 조형 감각으로 조선말기 산수화에

새로운 지평을 연 작가로 알려져 있다. 이 작품에서도

간결함 속에서 깊은 정취와 생동감을 담아내는 그의

독창적 화풍을 잘 볼 수 있다.

산 속 계곡은 고요하여 물어 볼 사람 없는데,

좋아라고 임포 처사의 집을 찾아가네.

梅花書屋圖(매화서옥도),김수철, 19세기말

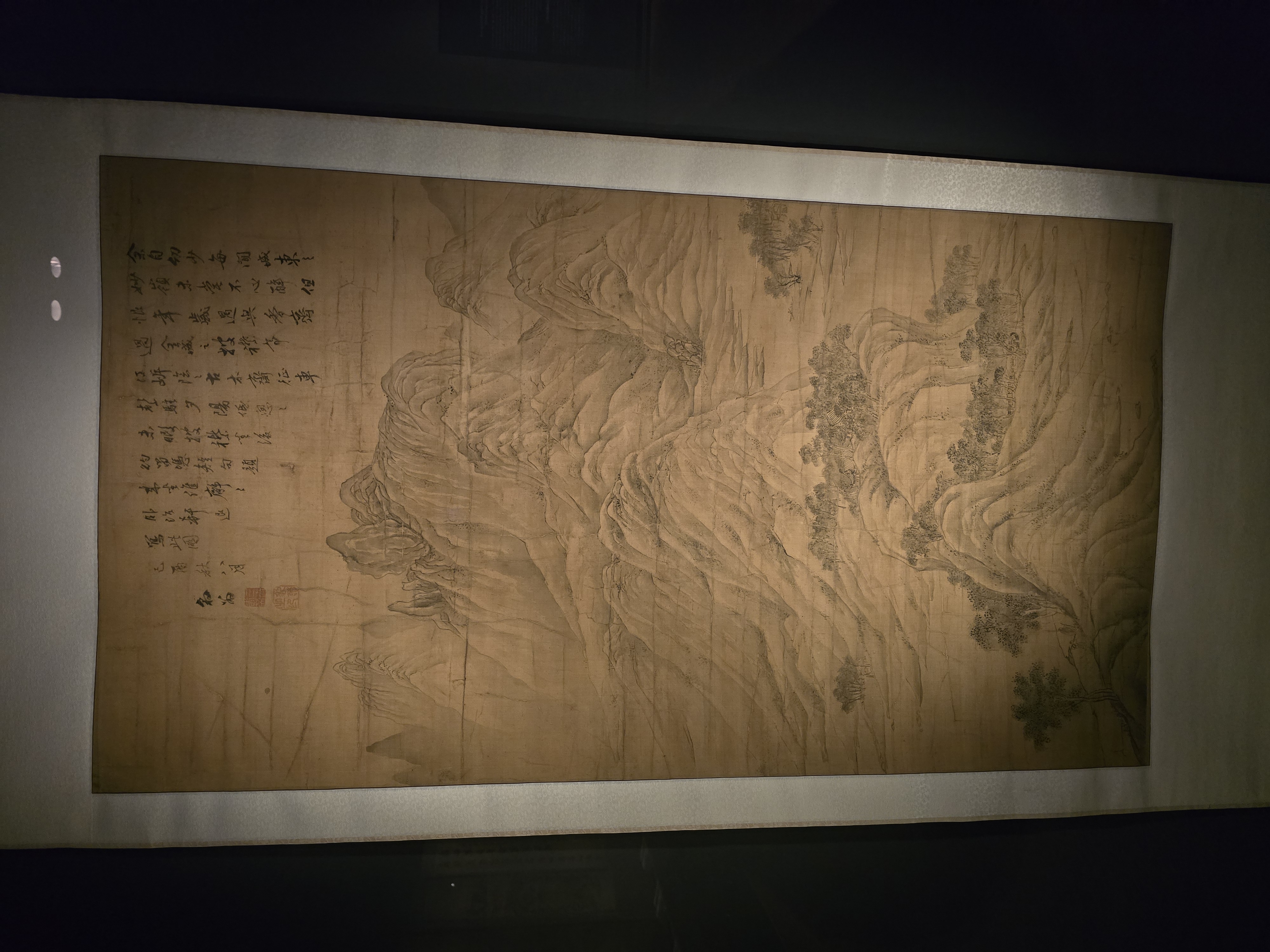

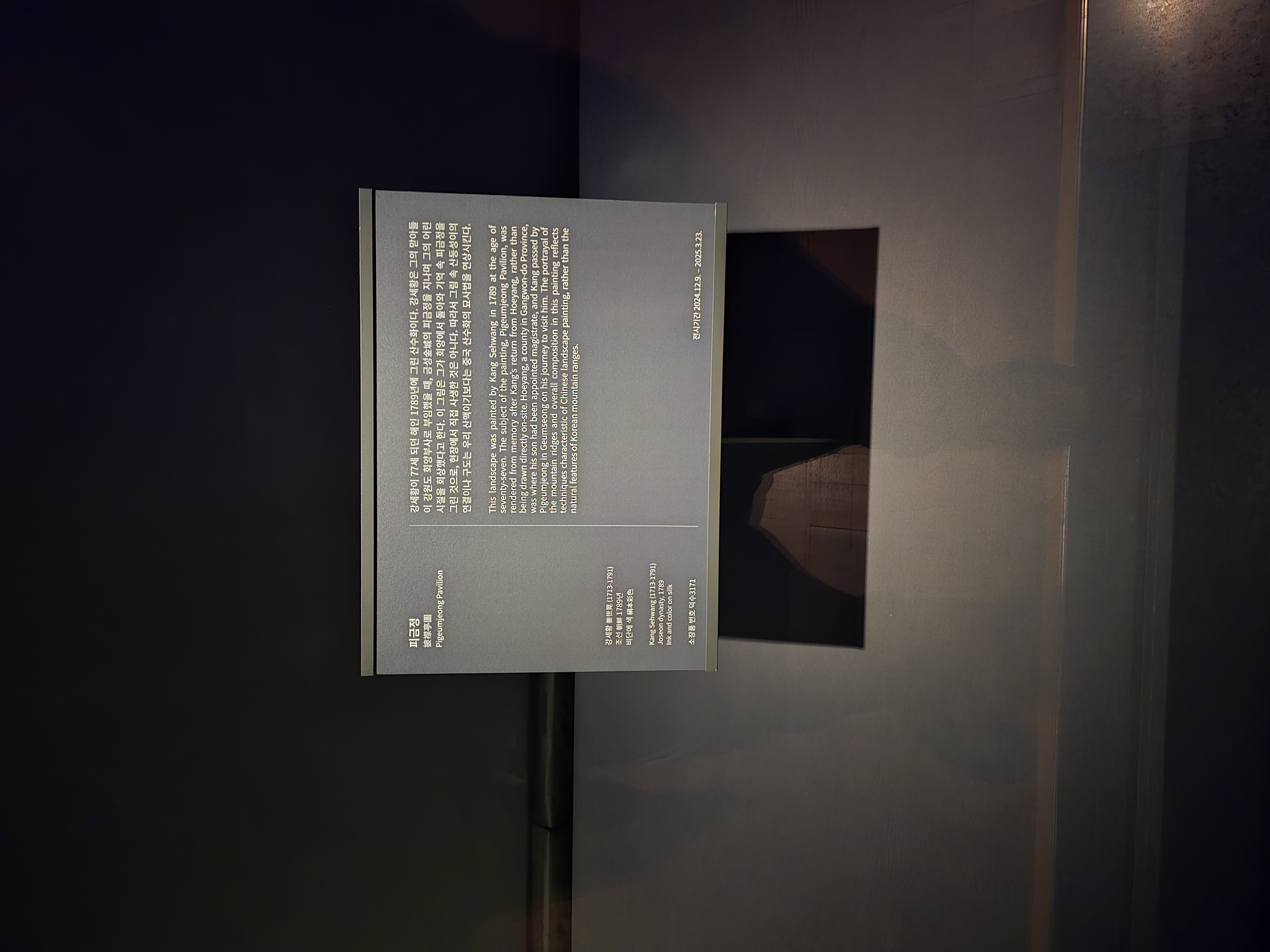

피금정도(披襟亭圖; 조선후기 시·서·화 삼절로 불렸던,

문인화가 표암 강세황이 1789년 77세에

강원도 금성에 있는 정자인 피금정을 그린 그림)

피금정은 '옷깃을 편안히 풀어 젖히게 하는 정자'란 의미로

현재는 북한 강원도 금성에 있는 정자로 금강산을 가는 길에

단발령을 넘기전 남대천 대로변의 정자로 주변 풍광이 멋진 곳으로

겸재 정선의 피금정도와 표암의 제자인 김홍도의 피금정도도 전한다.

강세황은 그의 맏아들이 강원도 회양부사로 부임했을 때,

금성의 피금정을 지나며 그의 유년기를 회상하였다고 하며

이 그림은 그가 회양에서 돌아와 기억속의 피금정을 그린 것으로

현장의 피금정을 직접 사생하여 그린것은 아니다.

따라서 그림 속 산등성이의 연결이나 구도가

중국풍 산수화의 묘사법을 연상시킨다.

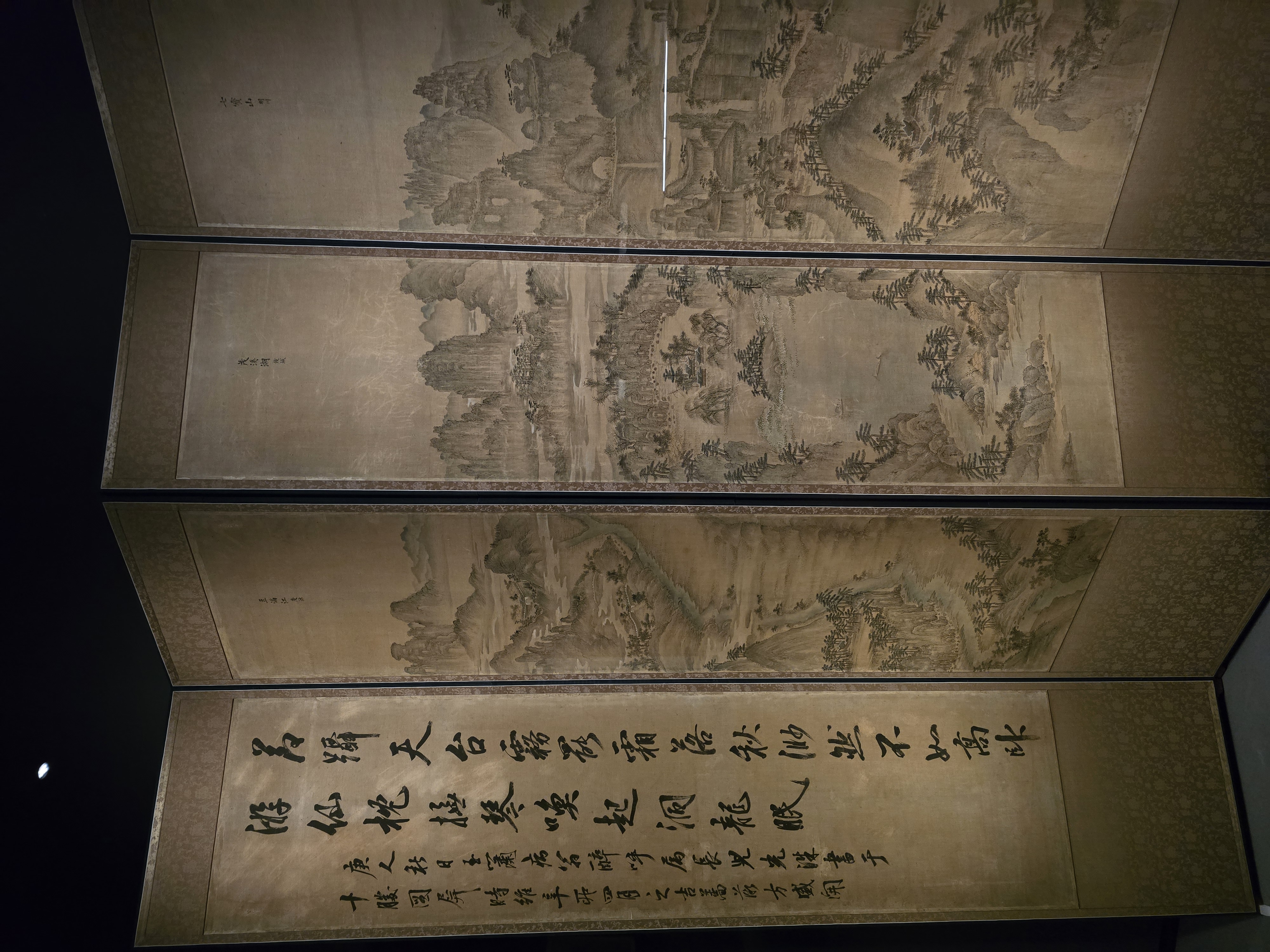

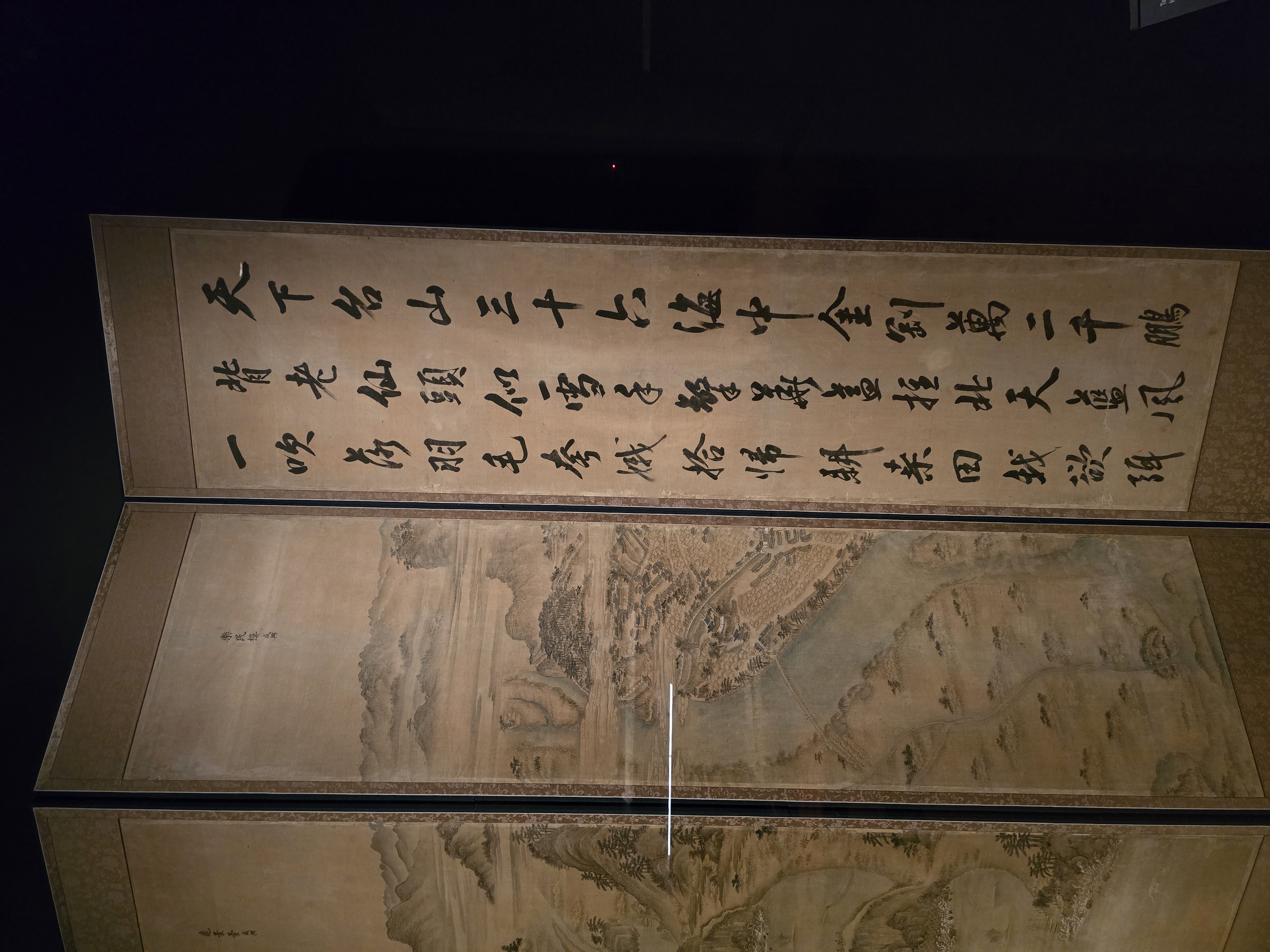

함경도 명승지 열 곳을 그린 열 폭의 그림과

양끝의 시 두 쪽을 배치한 병풍

함경도 명승지 열 곳을 그린 열 폭의 그림과

양끝의 시 두 쪽을 배치한 병풍

함흥은 함경도 명승 열 곳 중 네 곳이 위치했을 정도로

중요한 곳이었다. 함흥은 조선 태조 이성계가 성장기를

보낸 곳이며, 태종때는 감영을 이곳으로 옮기면서

함경도 중심 도시가 되었다.

제2폭은 성천강 주변 함흥 읍성 풍경을 하늘 높이서

바라본 경치를 표현했다. 성천강 만세교 위를 지나가는

세 사람을 그리는 등 세부 표현도 놓치지 않았다.

제2폭 뿐만 아니라 다른 폭 곳곳에도 사람들이 묘사되어

있어 찾아보는 즐거움이 있다. 제8폭 위쪽에는

백두산 천지가 있어 웅장함을 더한다.

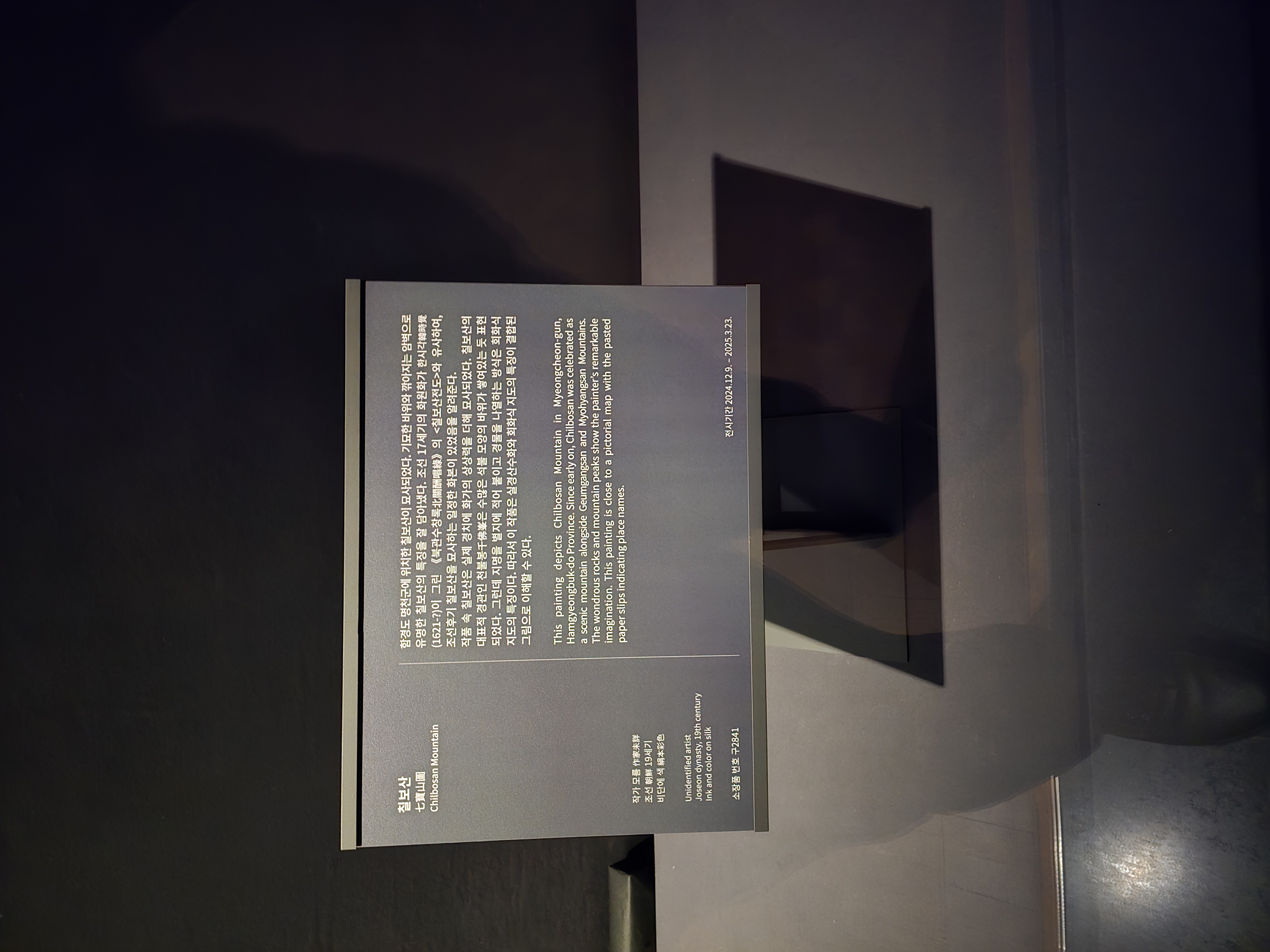

조선후기 19세기, 칠보산도 (七寶山圖) ,작가미상

함경도 명천군에 위치한 칠보산. 기묘한 바위와 암벽으로

유명한 칠보산의 특징을 잘 담아냈다.

17세기의 화원화가인 한시각( 韓時覺 1621~?)이 그린

< 韓時覺筆北關言+州唱錄 :북관수창록>의 (七寶山全圖)와

유사하여, 조선후기 칠보산을 묘사하는 일정한 화본이

있었음을 알려준다. 작품 속 칠보산은 실제 경치에 화가의

상상력을 더해 묘사되었다. 칠보산의 대표적 경관인

천불봉은 수많은 석불 모양의 바위가 쌓여있는 듯 표현

되었다. 그런데 지명을 별지에 적어 붙이고 경물을 나열하는

방식은 회화식 지도의 특징이다. 따라서 이 작품은 실경산수화와

회화식 지도의 특징이 결합된 그림으로 이해할 수 있다.

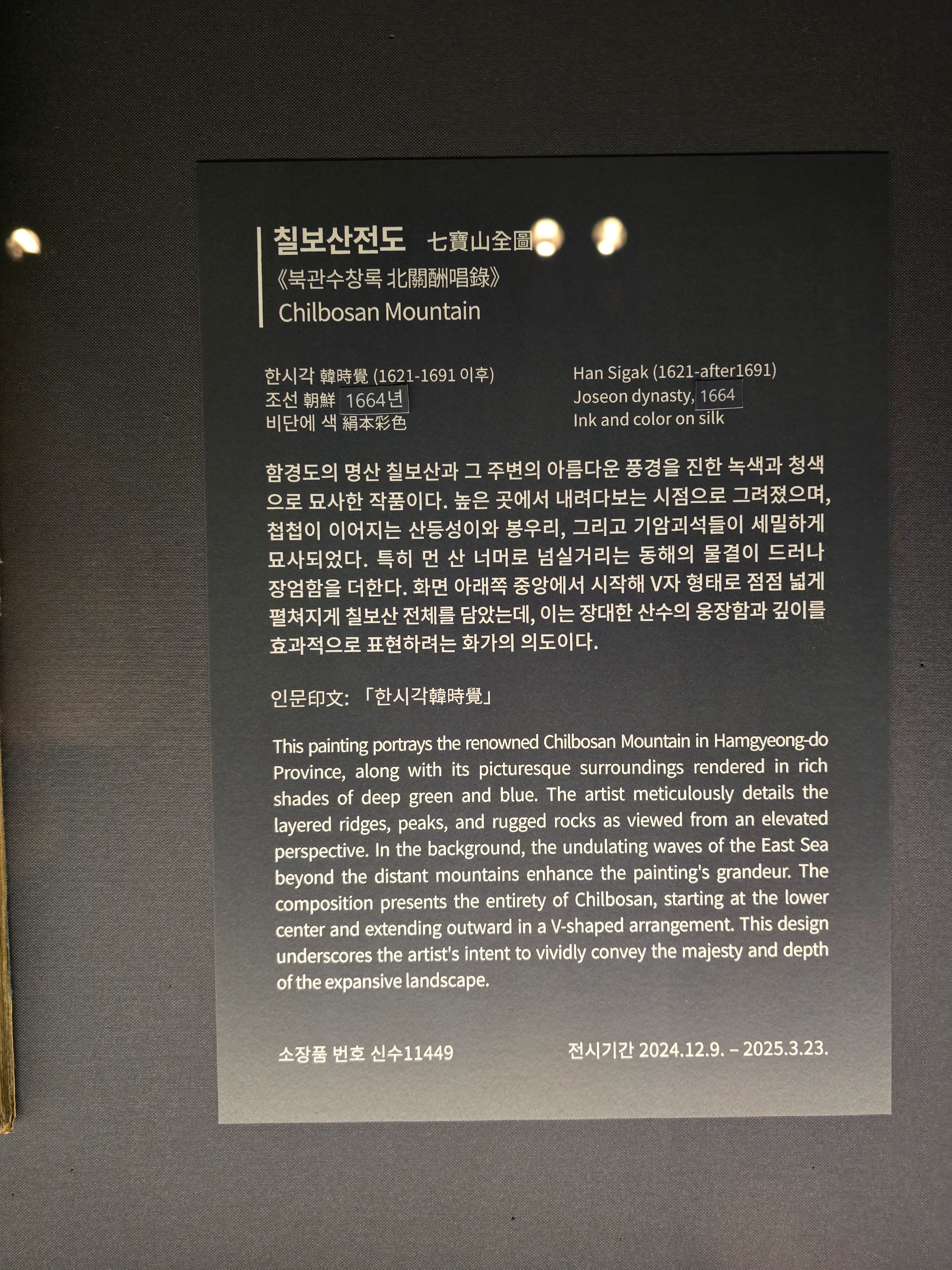

17세기의 화원화가인 한시각( 韓時覺 1621~?)이 그린

< 韓時覺筆北關言+州唱錄 :북관수창록>의 (七寶山全圖)

칠보산전도

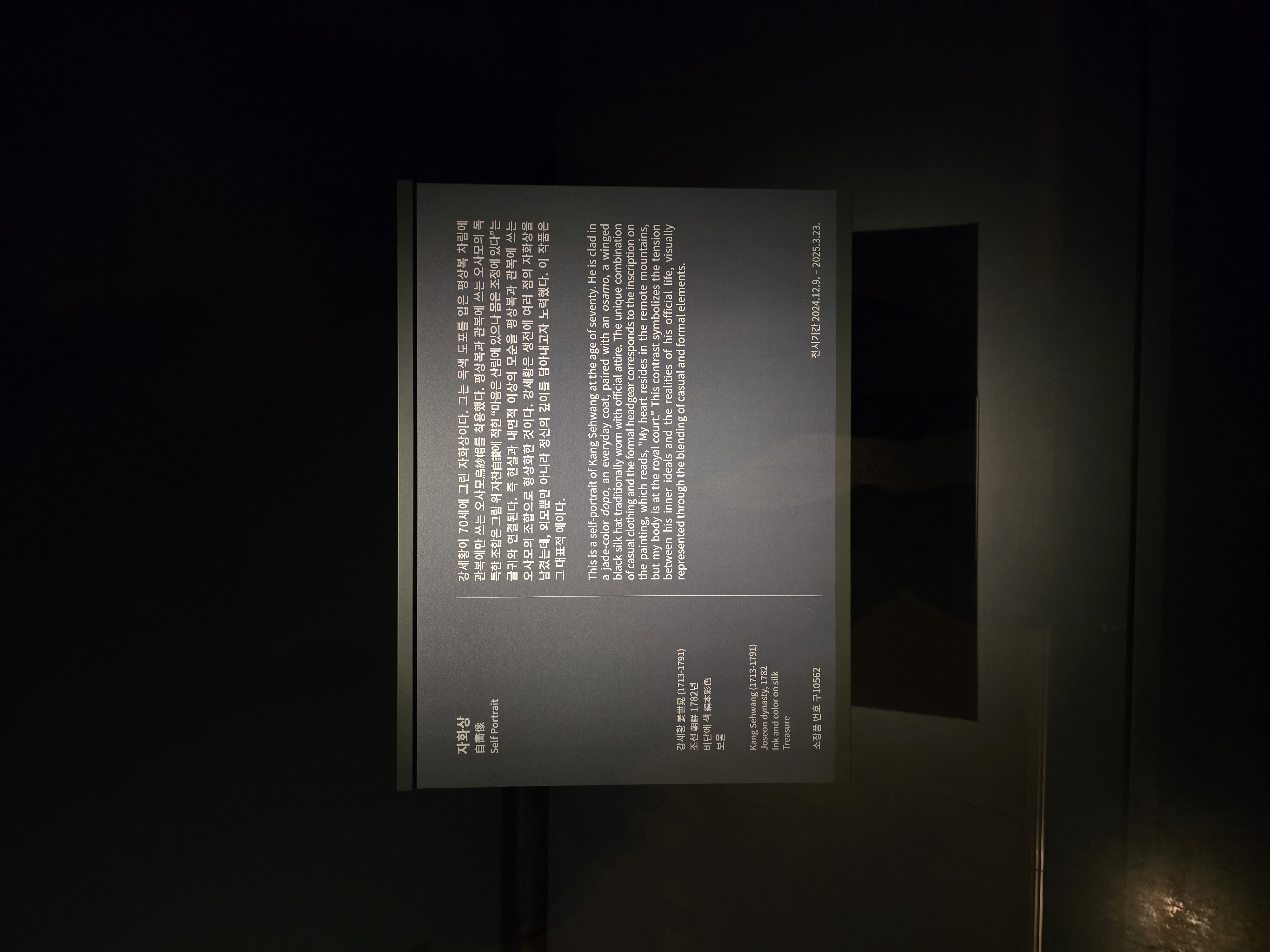

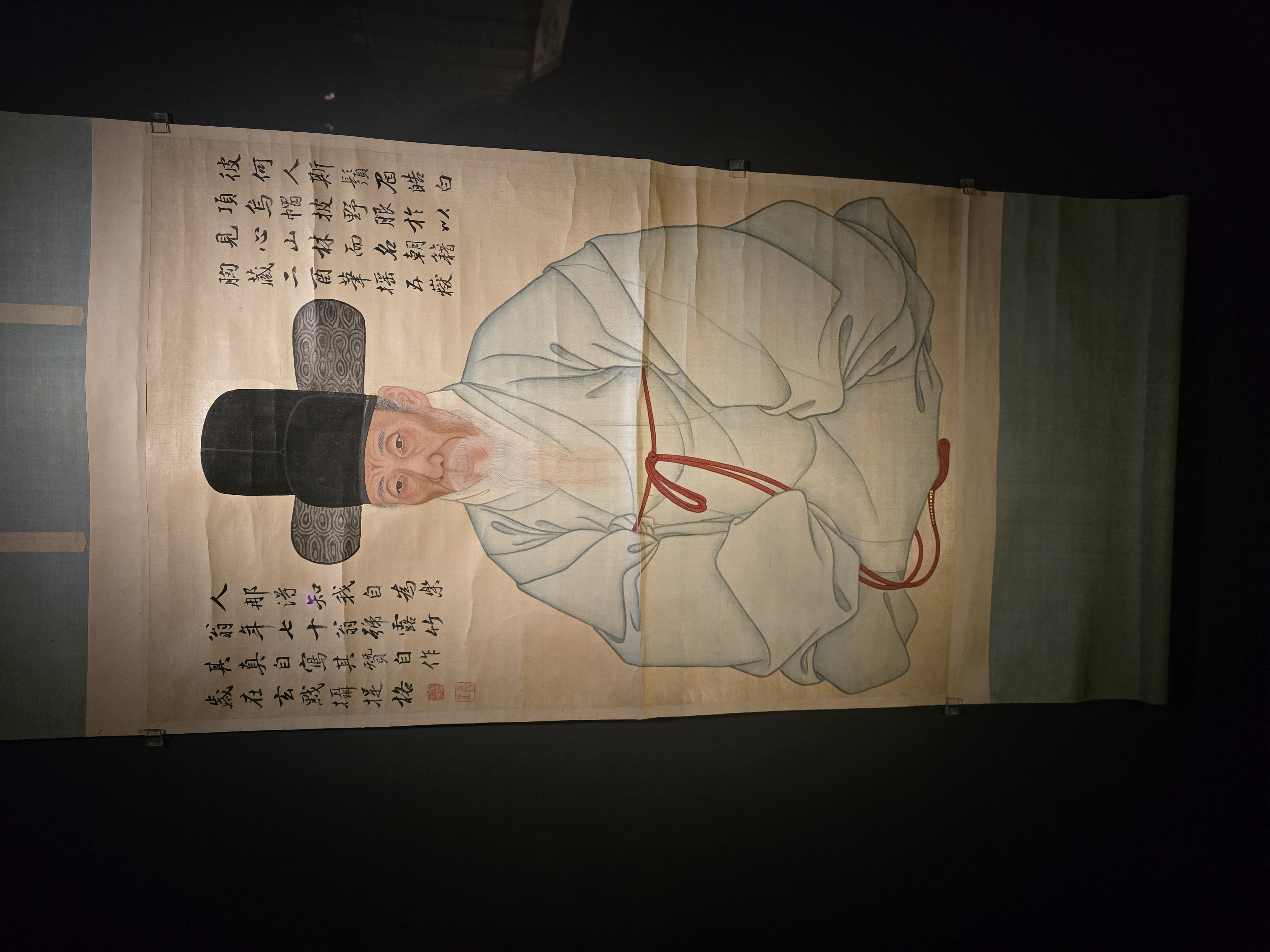

문인화가 표암 강세황이 70세에 그린 자화상

국립중앙박물관에 기증한 문화재를 기념하는 곳

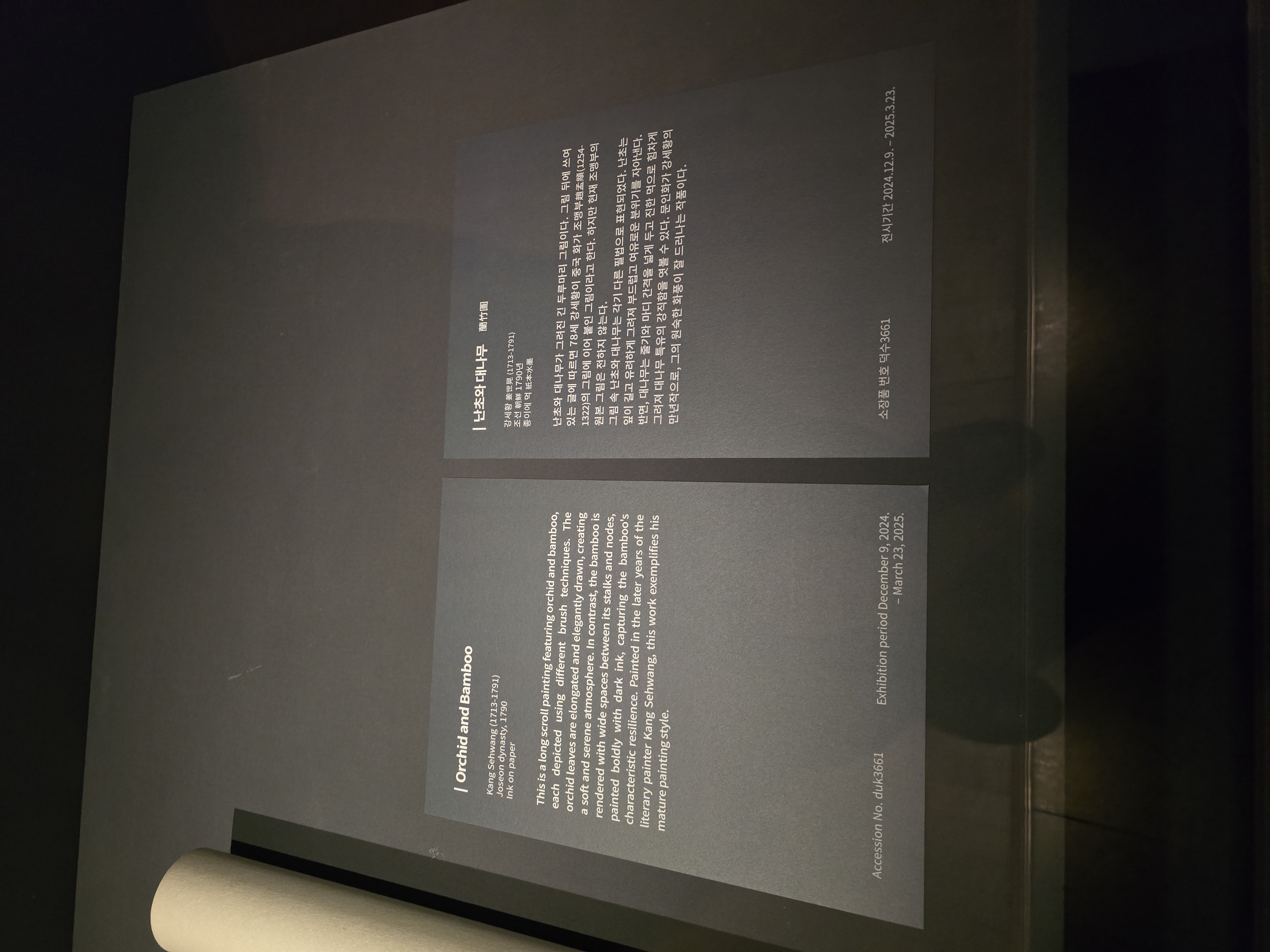

표암 강세황이 78세인 만년에 중국 조맹부의 그림에 이어 붙인 그림

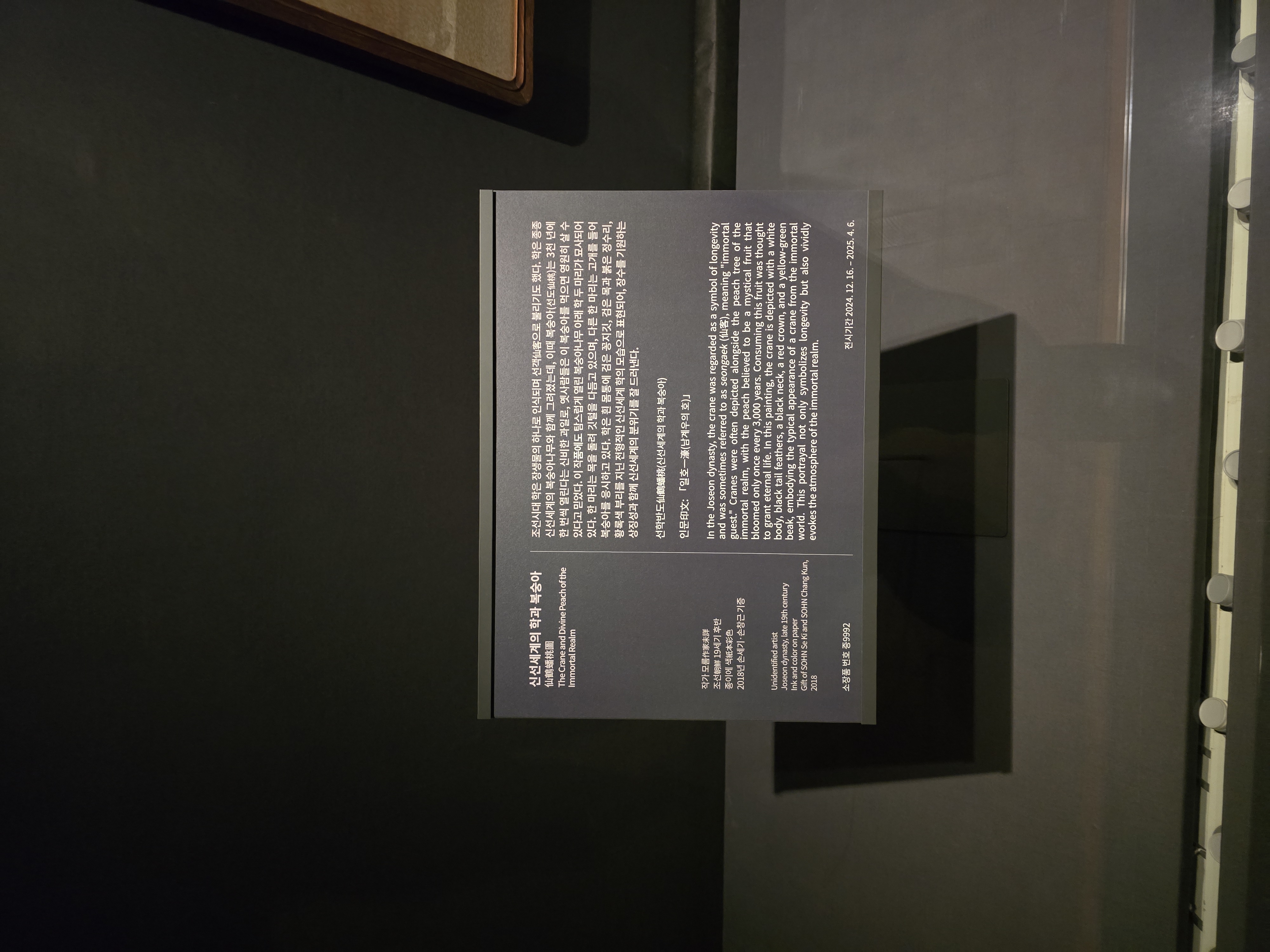

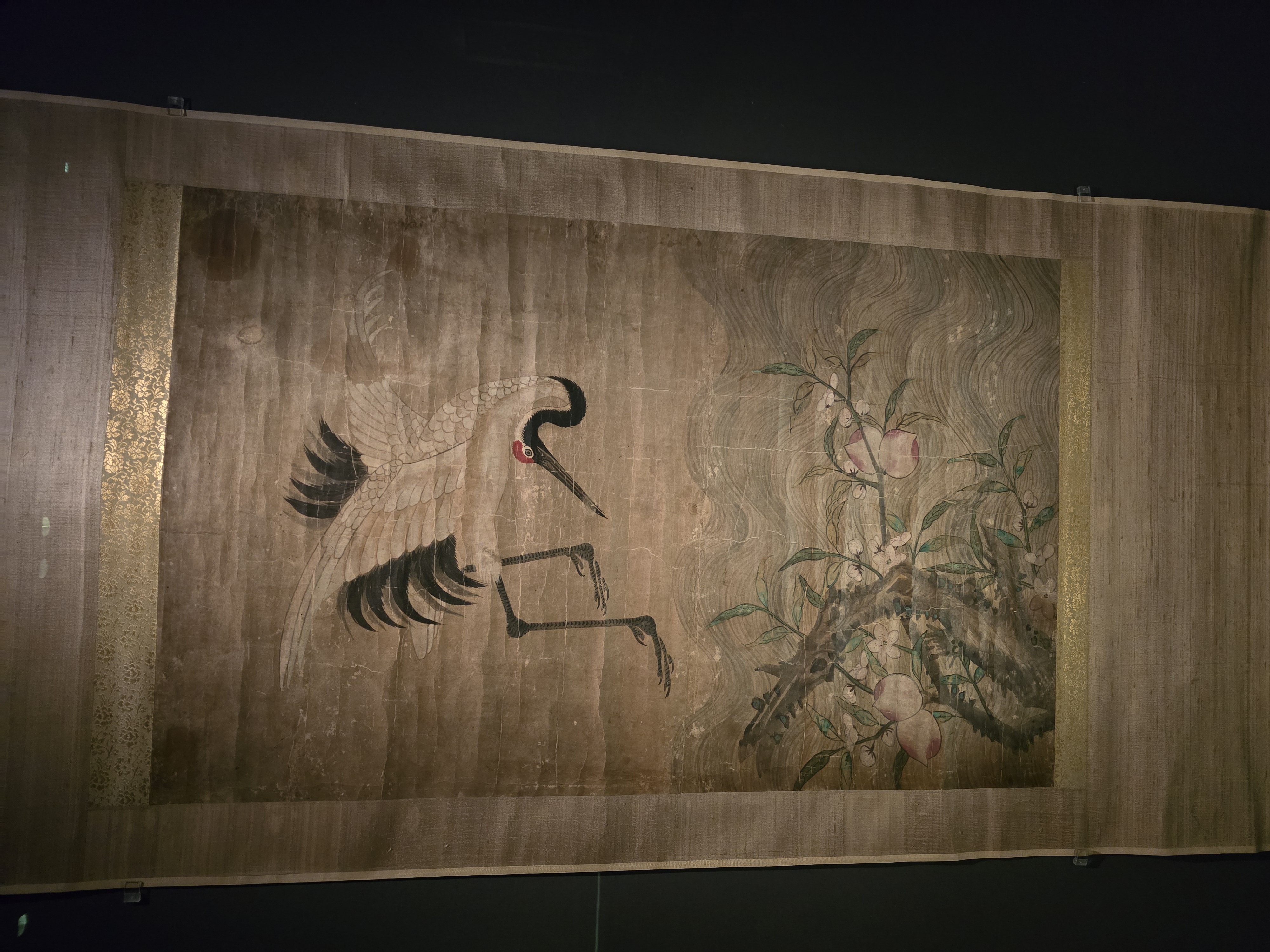

作家未詳仙鶴蟠桃圖(작가미상의 선학반도도), 19세기초

학은 복숭아와 함께 장수를 상징하는 주요 소재로 사용

특히 출렁이는 물결 사이로 대각선으로 뻗은 복숭아나무와

그 위를 나는 학의 모습은 동아시아에서 널리 유행한

구도였다. 이 작품에서는 학이 목을 돌려 복숭아를 바라보는

유연한 자세를 취하고 있다. 학의 몸퉁은 전체적으로 흰색으로

채색되었고,깃털 모양은 먹선으로 묘사되었다. 복숭아나무는

굵은 붓질로 형태를 잡고,줄기와 잎사귀,복숭아 열매는

먹선과 채색으로 완성하였다. 잎끝이 말리는 모습이

간간이 보이지만, 아직 정형화되지 않았다. 궁중에서는

이러한 신선세계의 학과 복숭아를 장식화의 주제로

즐겨그렸다.

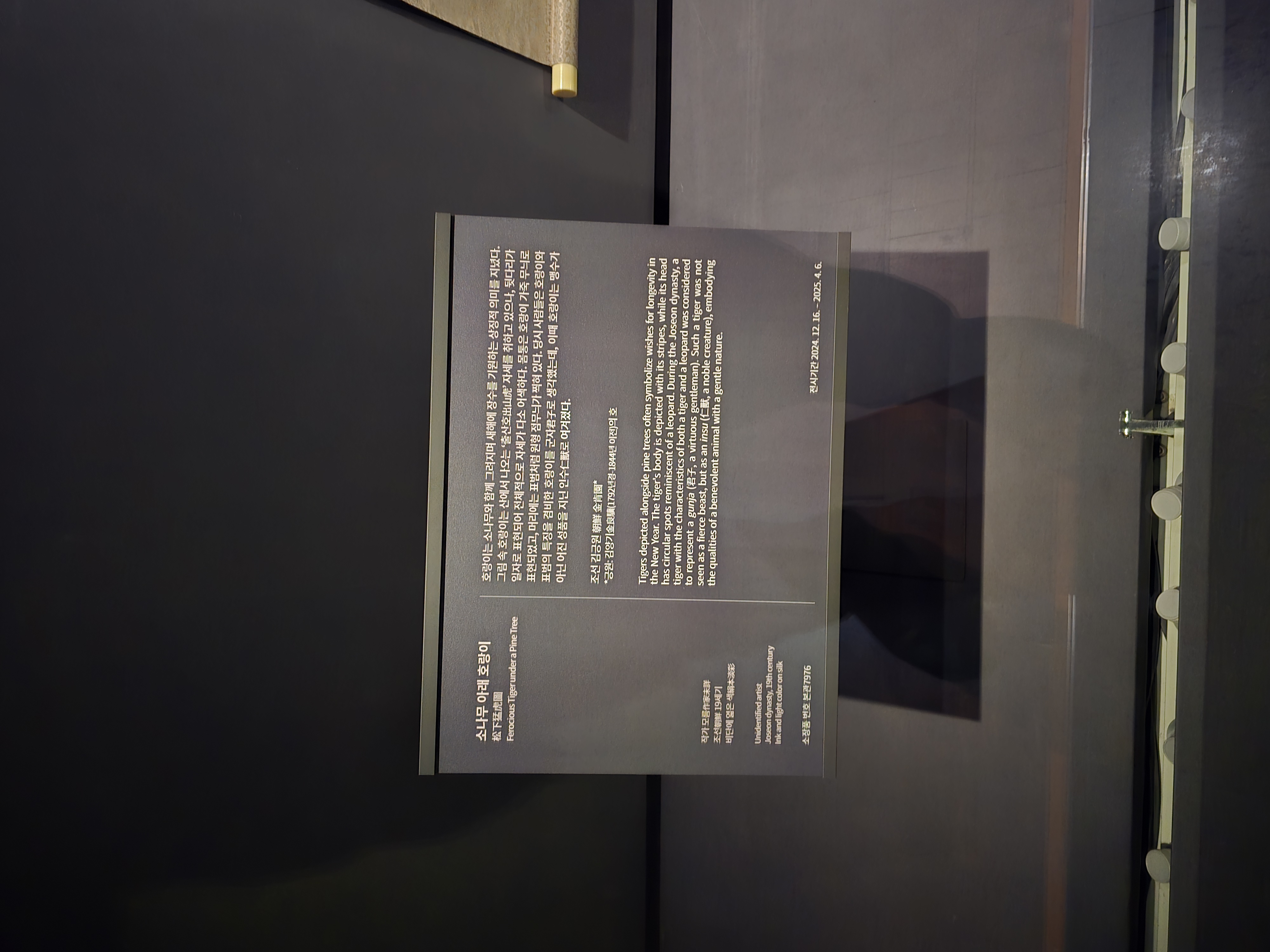

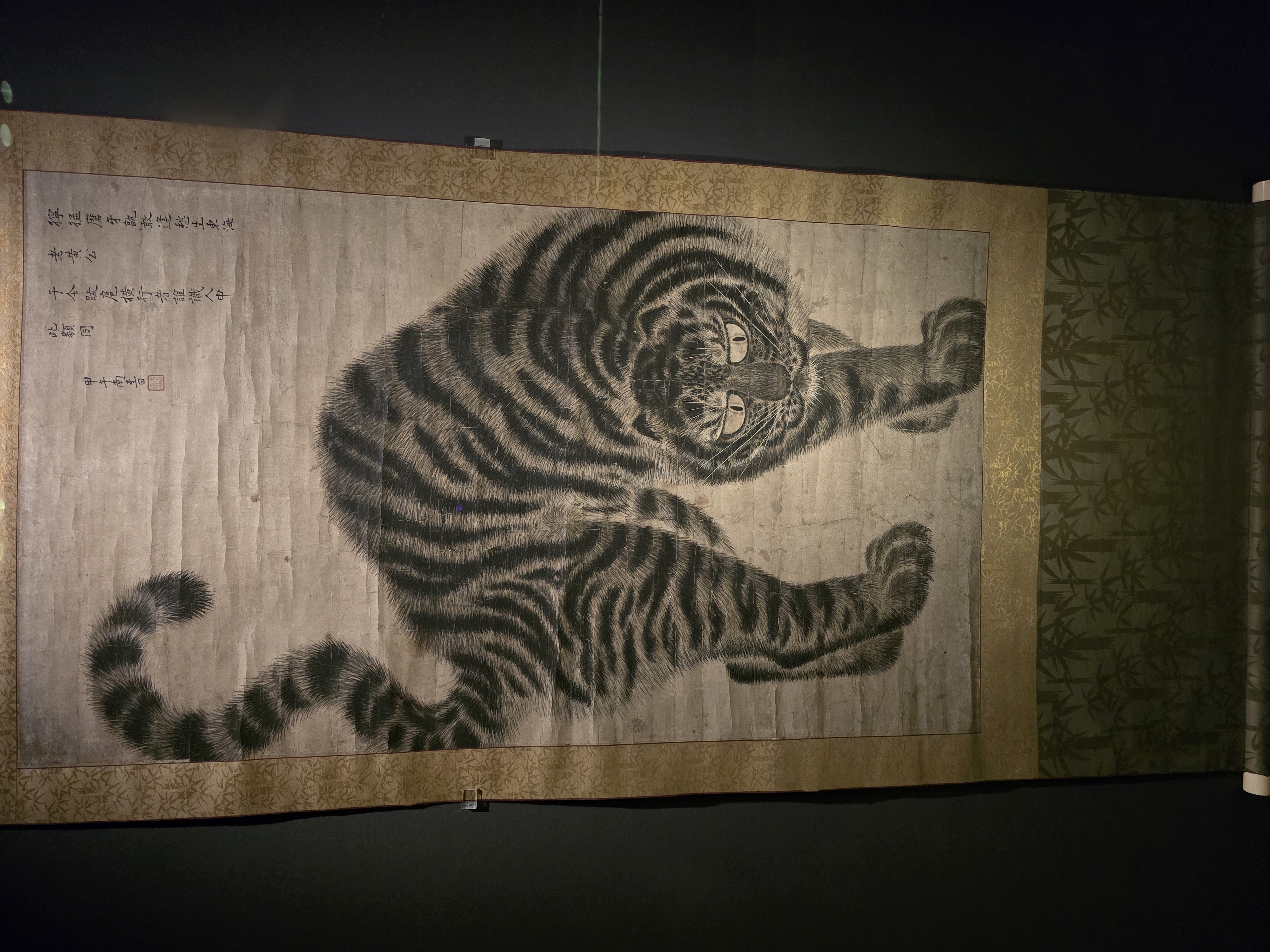

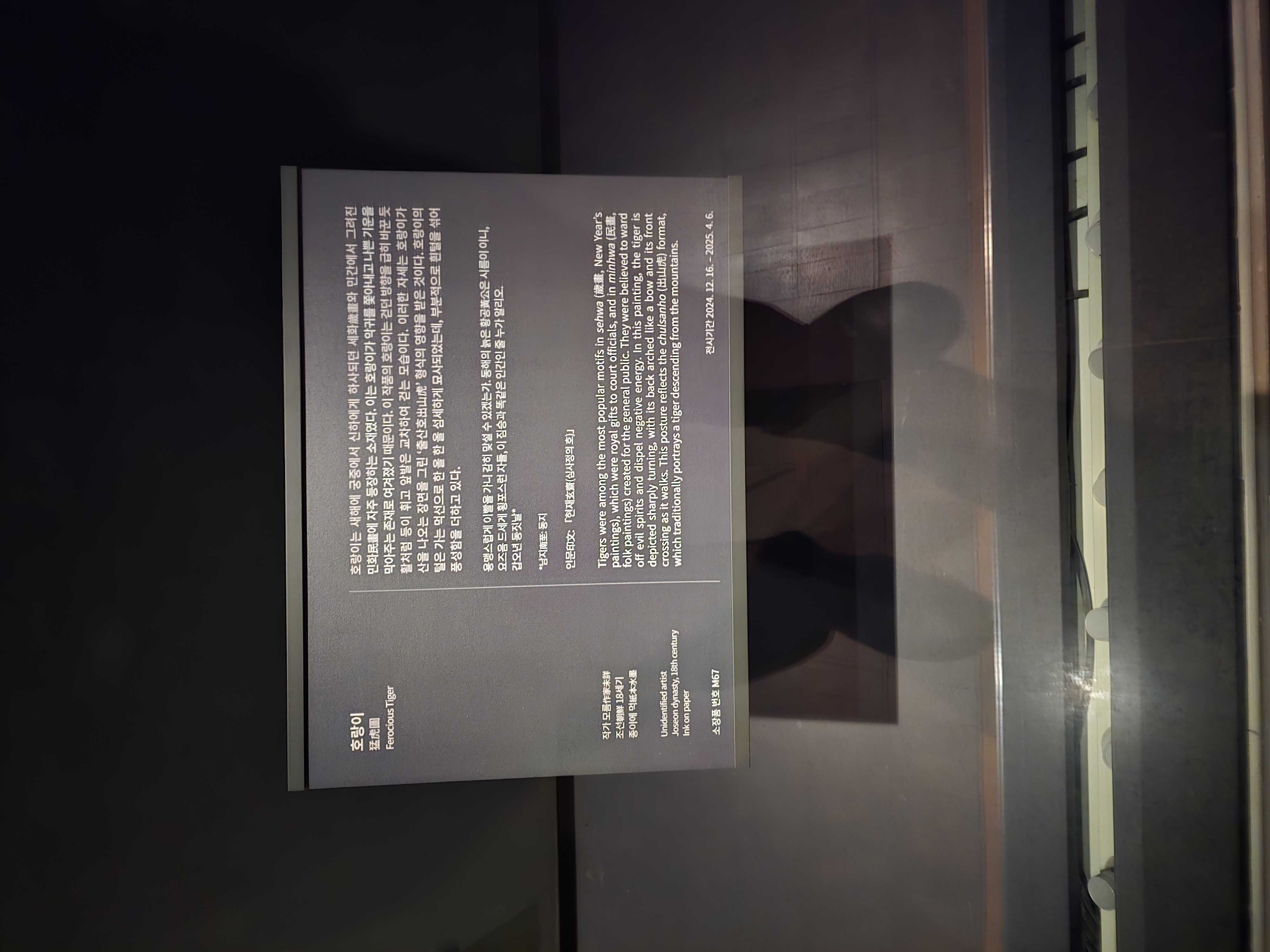

松下猛虎圖(송하맹호도) 호랑이는 소나무와 함께 그려지며

새해에 장수를 기원하는 상징적의미를 지녔다.

그림속 호랑이는 산에서 나오는 '출산호'자세를 취하고 있으나

뒷다리가 일자로 표현되어 전체적으로 자세가 다소 어색하다.

몸통은 호랑이 가죽 무늬로 표현되었고,머리에는 표범처럼

원형 점무늬가 찍혀 있다. 당시 사람들은 호랑이와 표범의 특징을

겸비한 호랑이를 군자로 생각했는데,이때 호랑이는 맹수가 아닌

어진 성품을 지닌 인수로 여겨졌다.

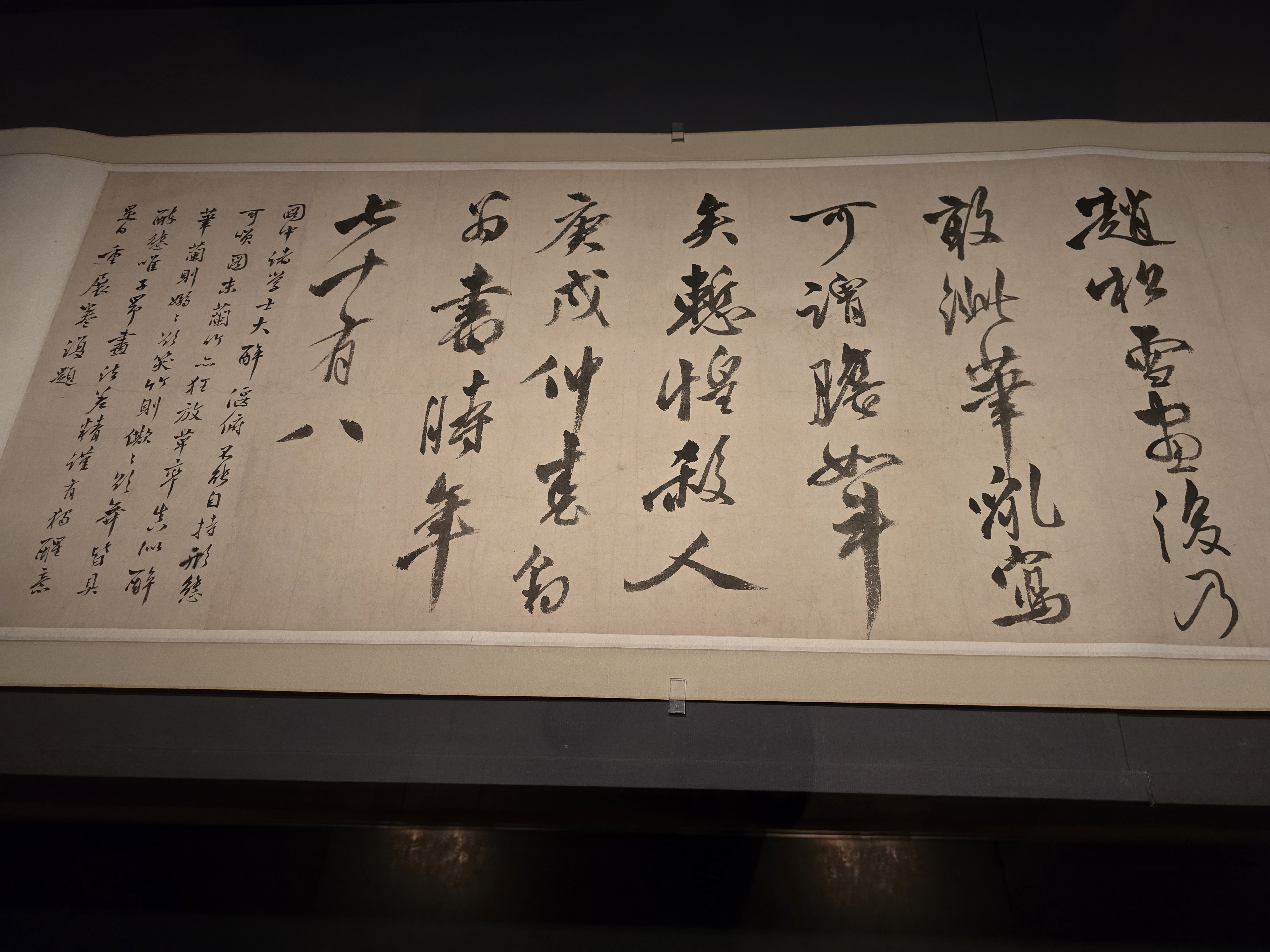

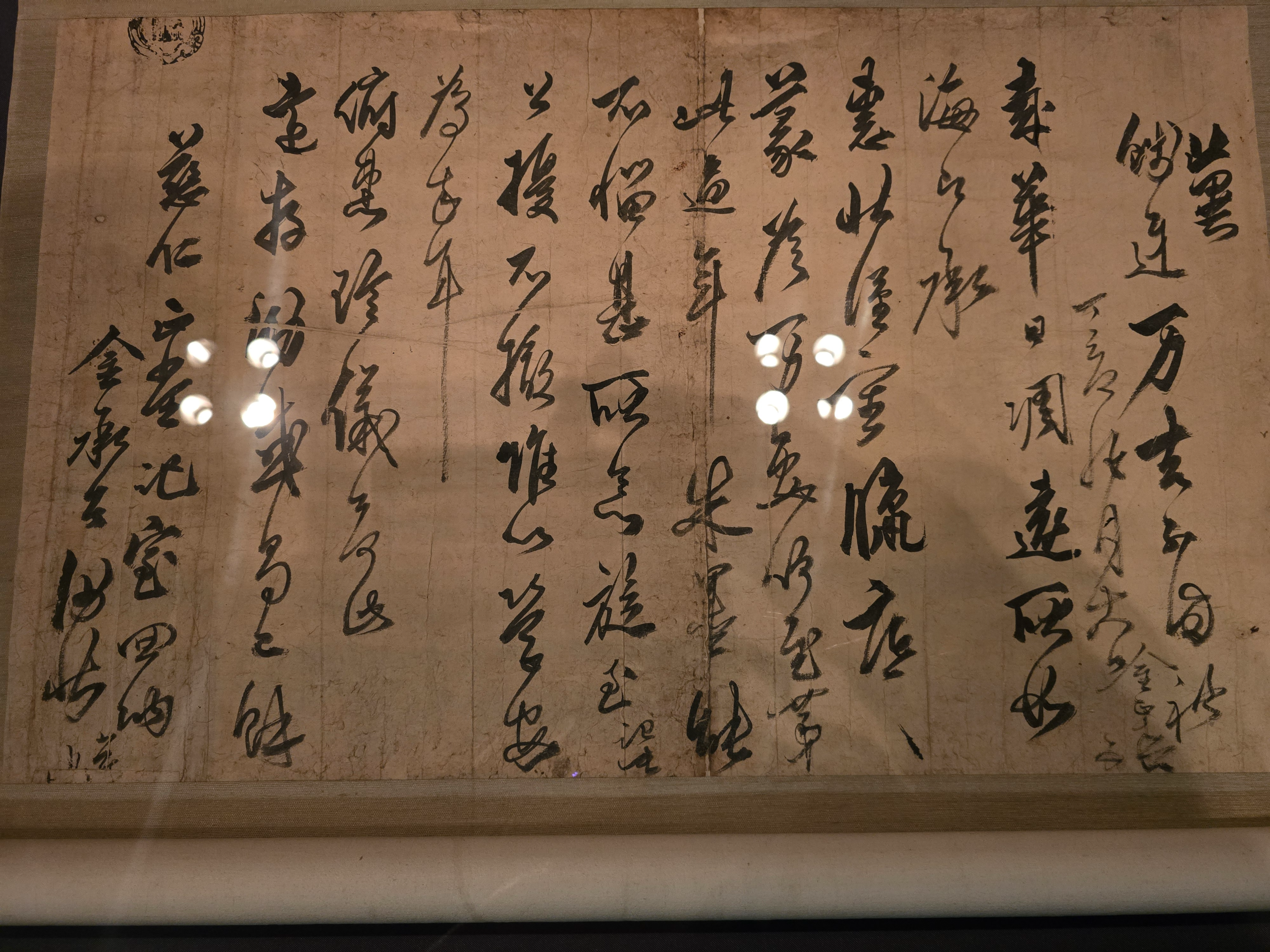

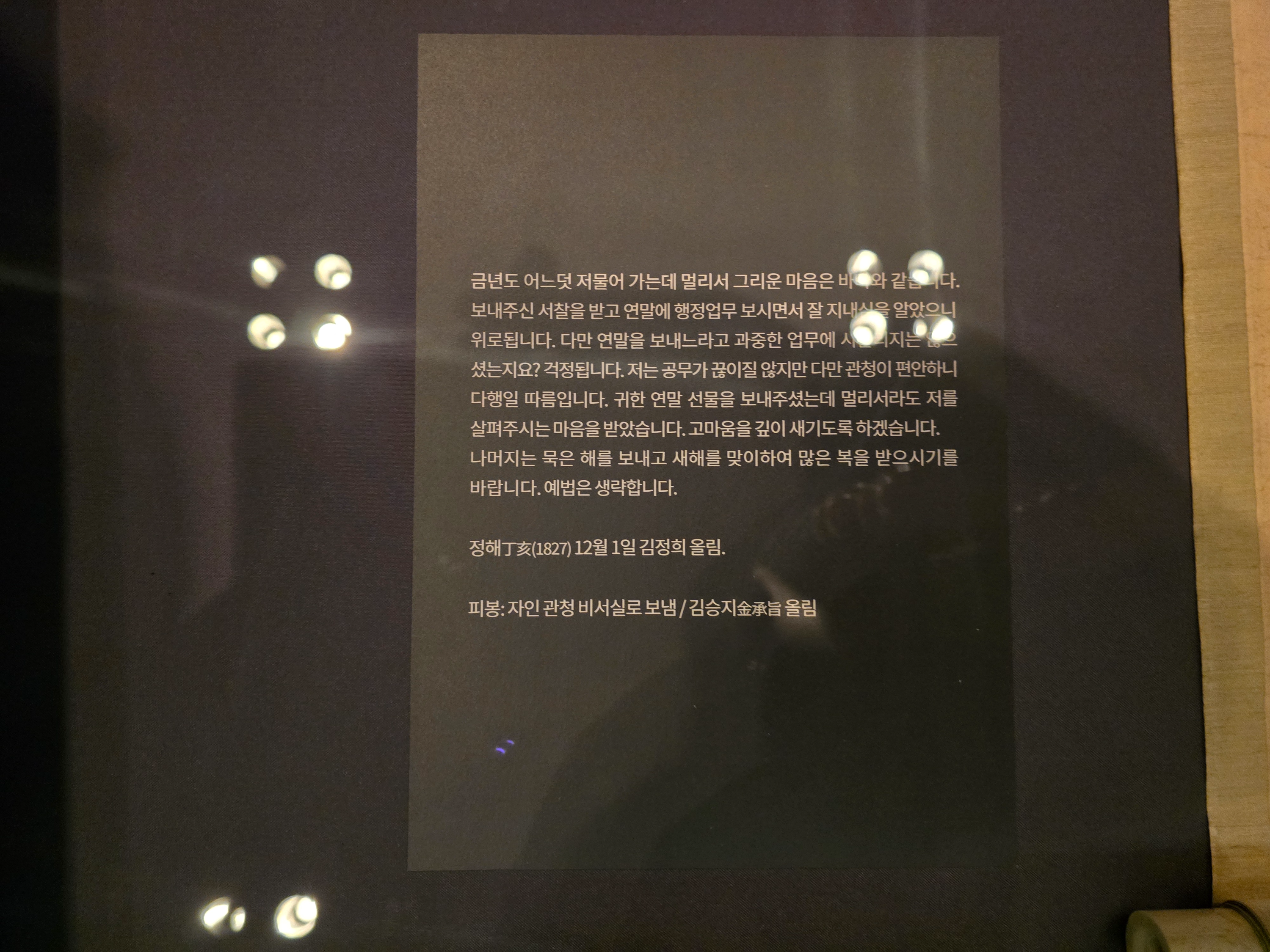

추사 김정희(1786~1856)가 자인현감 노광두에게 보낸 편지,1827년

이 편지는 김정희가 자인현감(경북 경산시 자인)노광두에게 연말

인사와 새해 덕담을 전하며 보낸 편지이다. 편지에서 김정희는 바쁜

업무 속에서도 큰 문제없이 지낸다고 안부를 전하고 있다.

이 편지의 글씨는 추사체가 완성되기 전인 40대 초반 초서로,

굵기가 일정하지 않으며 강하게 눌러쓰거나 비트는 등 독특한

율동감이 특징이다. 이러한 요소는 훗날 추사체 형성의 중요한

기반이 되었다. 봉투에는 '김승지 올림'이라 적혀 있는데,

이는 1827년 김정희가 승정원 정3품 공조동부승지로 임명된 뒤

사용한 관직명이다.

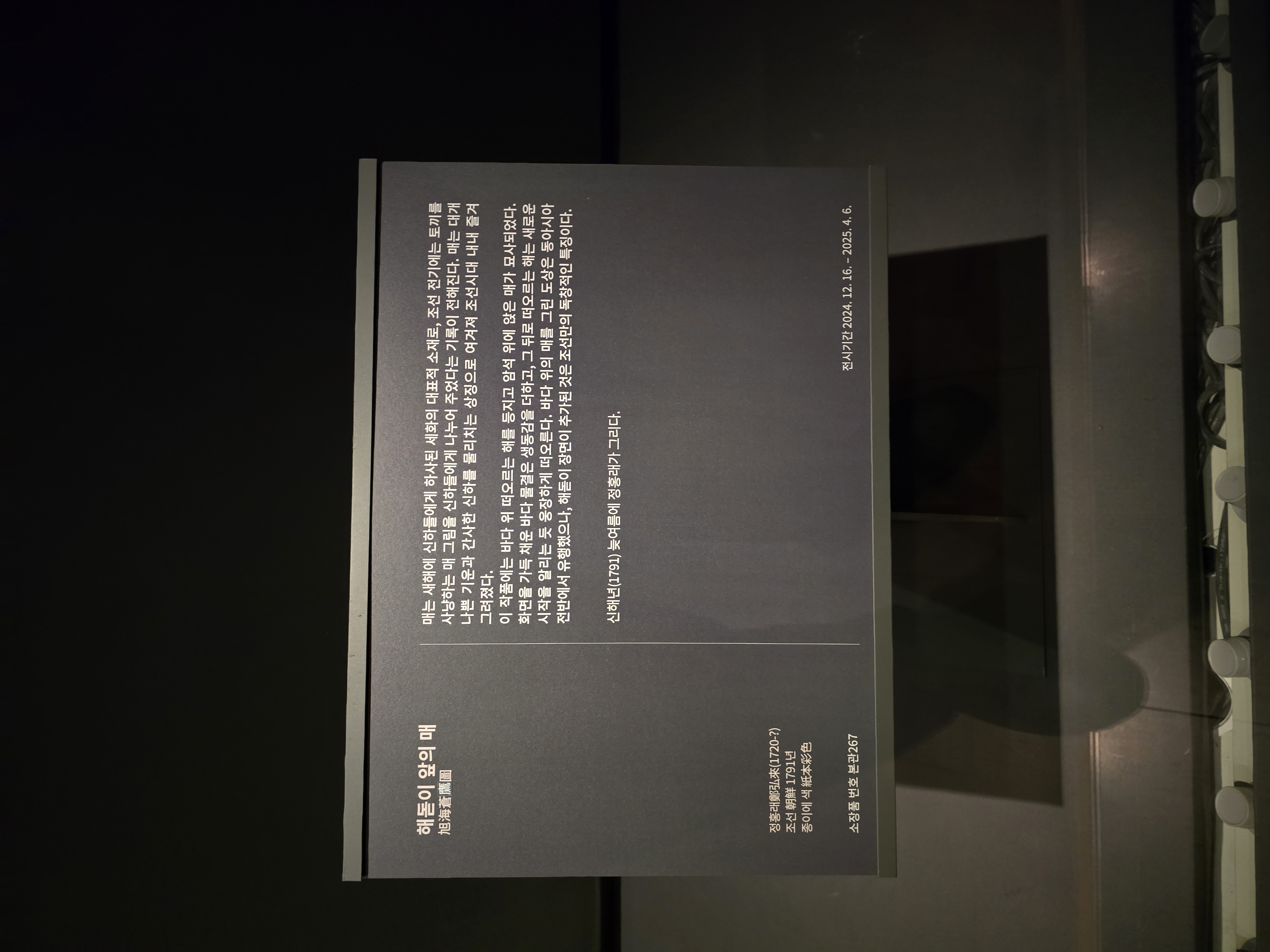

간사한 신하와 나쁜기운을 물리치는 상징적인 새 매는 새해에

자주 묘사되었다. 1791년 신해년 늦여름에 정홍래 작

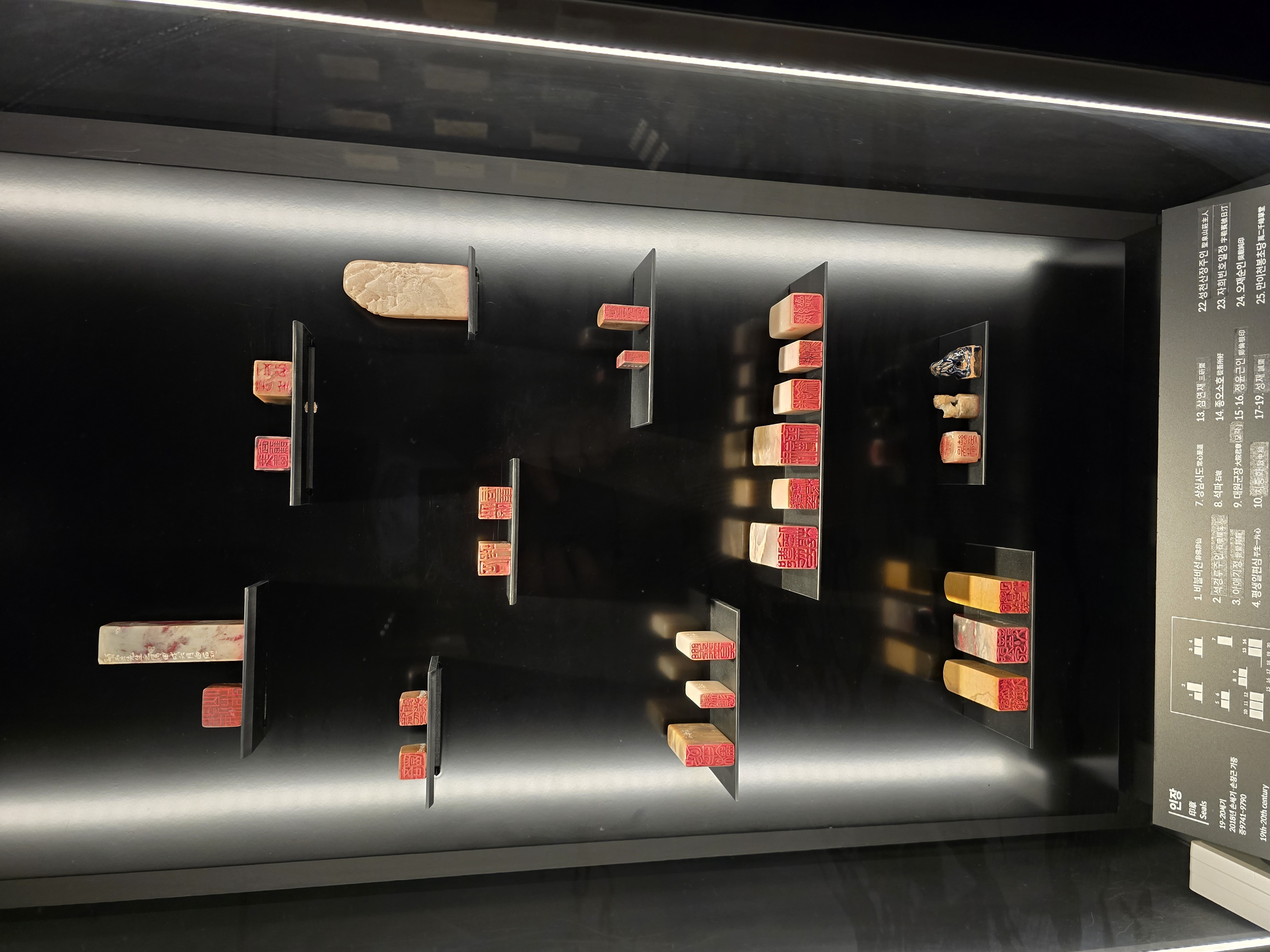

미수(眉叟) 허목( 許穆 ;1595~1682) 선생의 인장

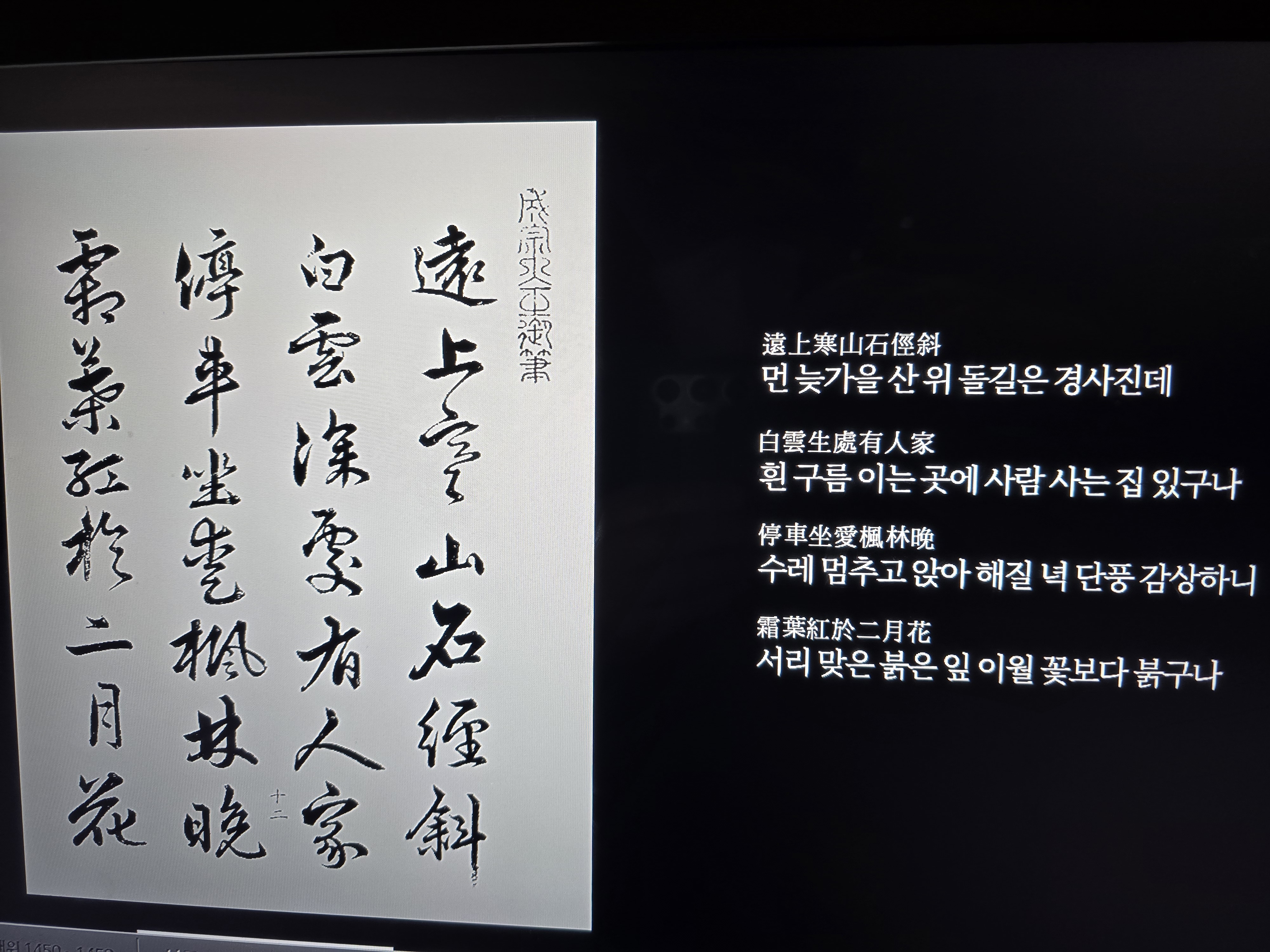

두목 杜牧 (803~852)의 시<산행 山行 >

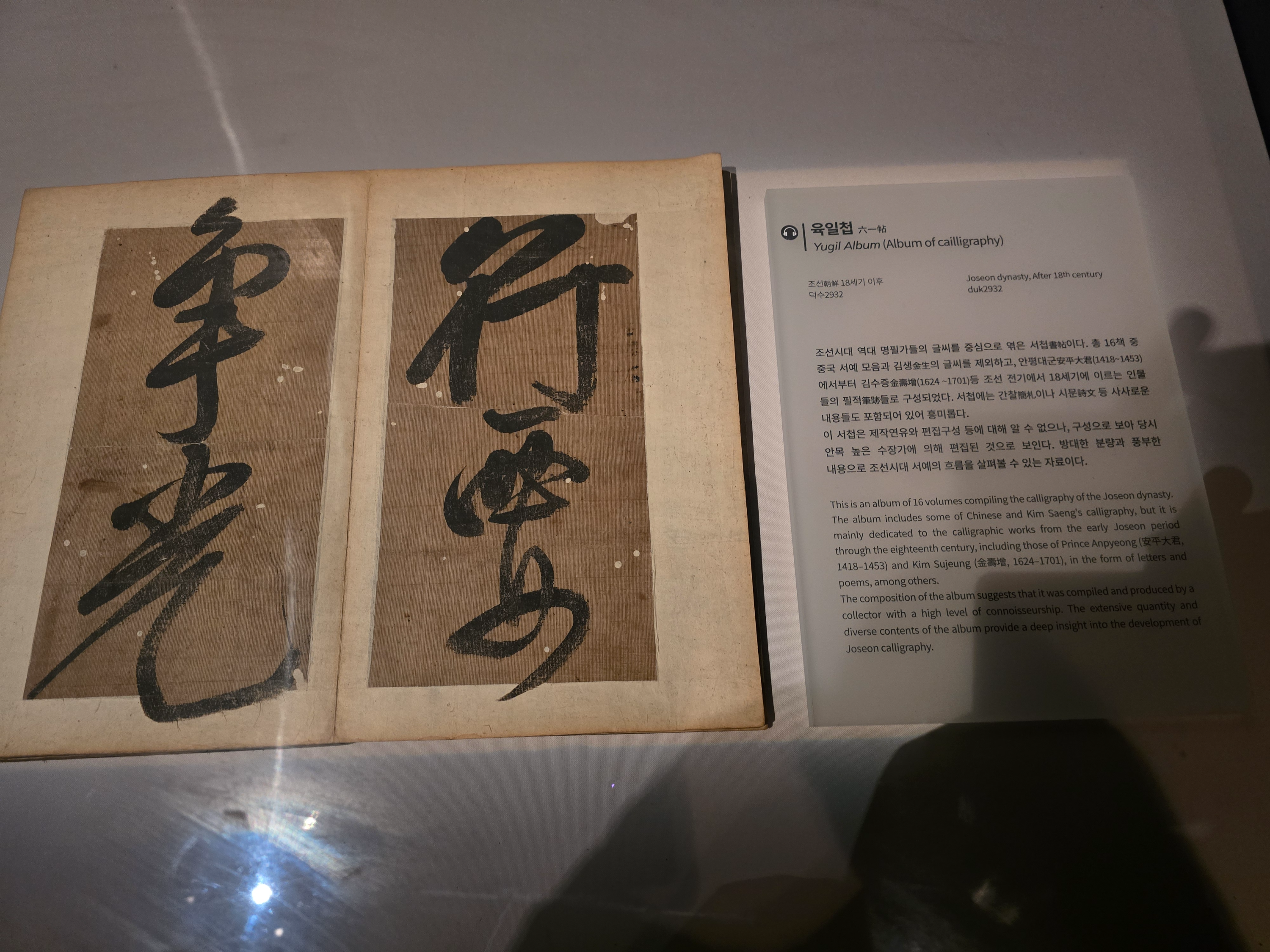

육일첩(제가필서),六一帖(諸家筆書),18세기 이후

조선시대 역대 명필가들의 글씨를 중심으로 엮은 서첩.

중국 서예 모음과 김생의 글씨를 제외하고, 안평대군(1418~1453)

에서부터 김수증(1624~1701)등 조선 전기에서 18세기에

이르는 인물들의 필적들로 구성. 서첩에는 간찰이나 시문등

사사로운 내용들도 포함되어 있어 흥미롭다.

이 서첩은 제작연유와 편집구성 등에 대해 알 수 없으나,

구성으로 보아 당시 안목 높은 수장가에 의해 편집된

것으로 보인다. 방대한 분량과 풍부한 내용으로

조선시대 서에의 흐름을 살펴볼 수 있는 자료이다.

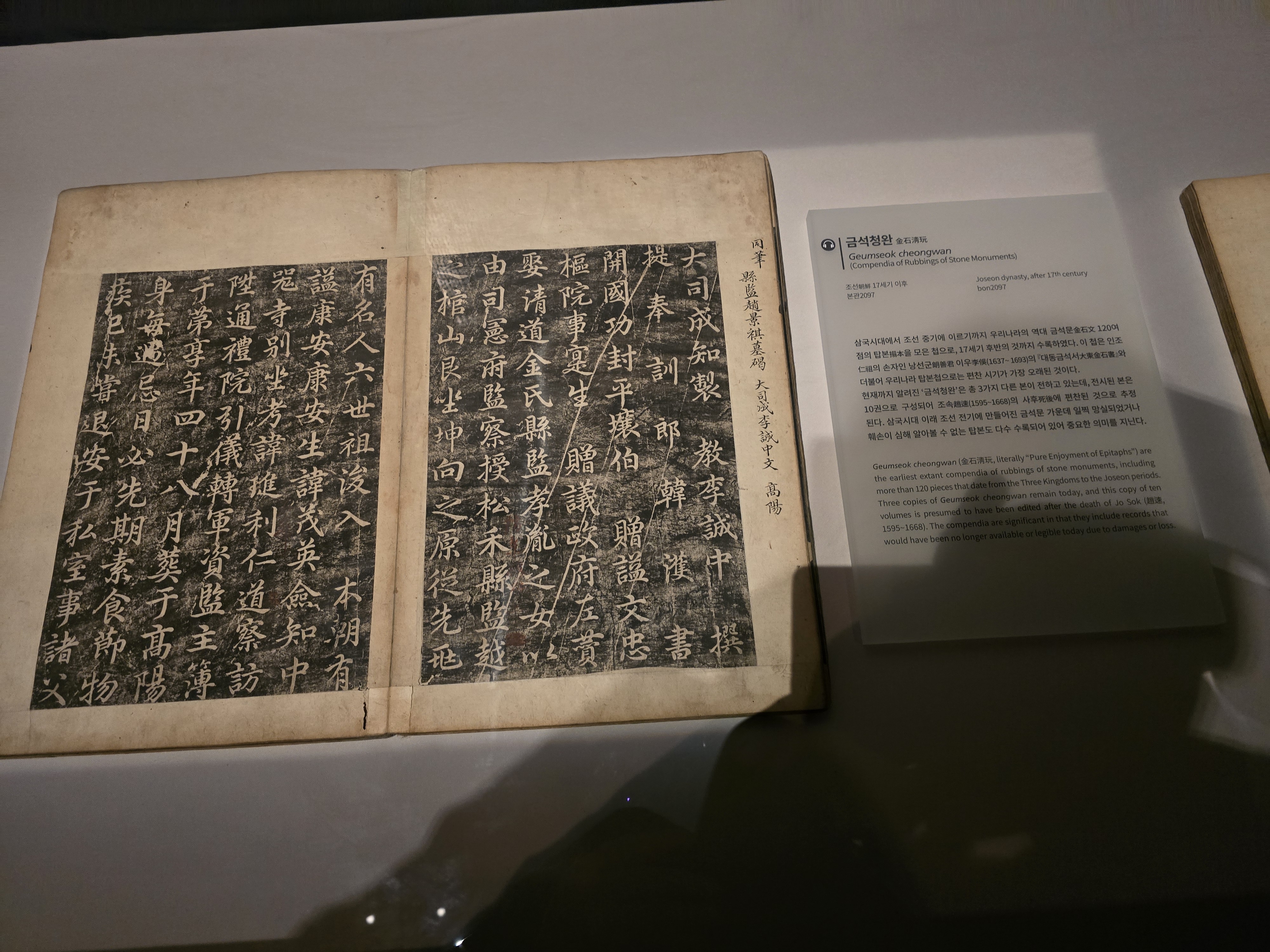

금석청완(金石淸玩)은 삼국시대에서 조선 중기에 이르기까지

우리나라의 역대 금석문 120여 점의 탑본을 모은 첩으로,

17세기 후반의 것까지 수록하였다. 이 첩은 인조의 손자인

낭선군 이우(1637~1693)의 <대동금석서>와 더불어 우리나라

탑본첩으로는 편찬시기가 가장 오래된 것이다.

현재까지 알려진 '금석청완'은 총 3가지 다른 본이 전하고

있는데, 전시된 본은 10권으로 구성되어 조속(1599~1668)의

사후에 편찬된 것으로 추정된다.

삼국시대 이래 조선전기에 만들어진 금석문 가운데 일찍

망실되었거나 훼손이 심해 알아볼 수 없는 탑본도 다수

수록되어 있어 중요한 의미를 지닌다.

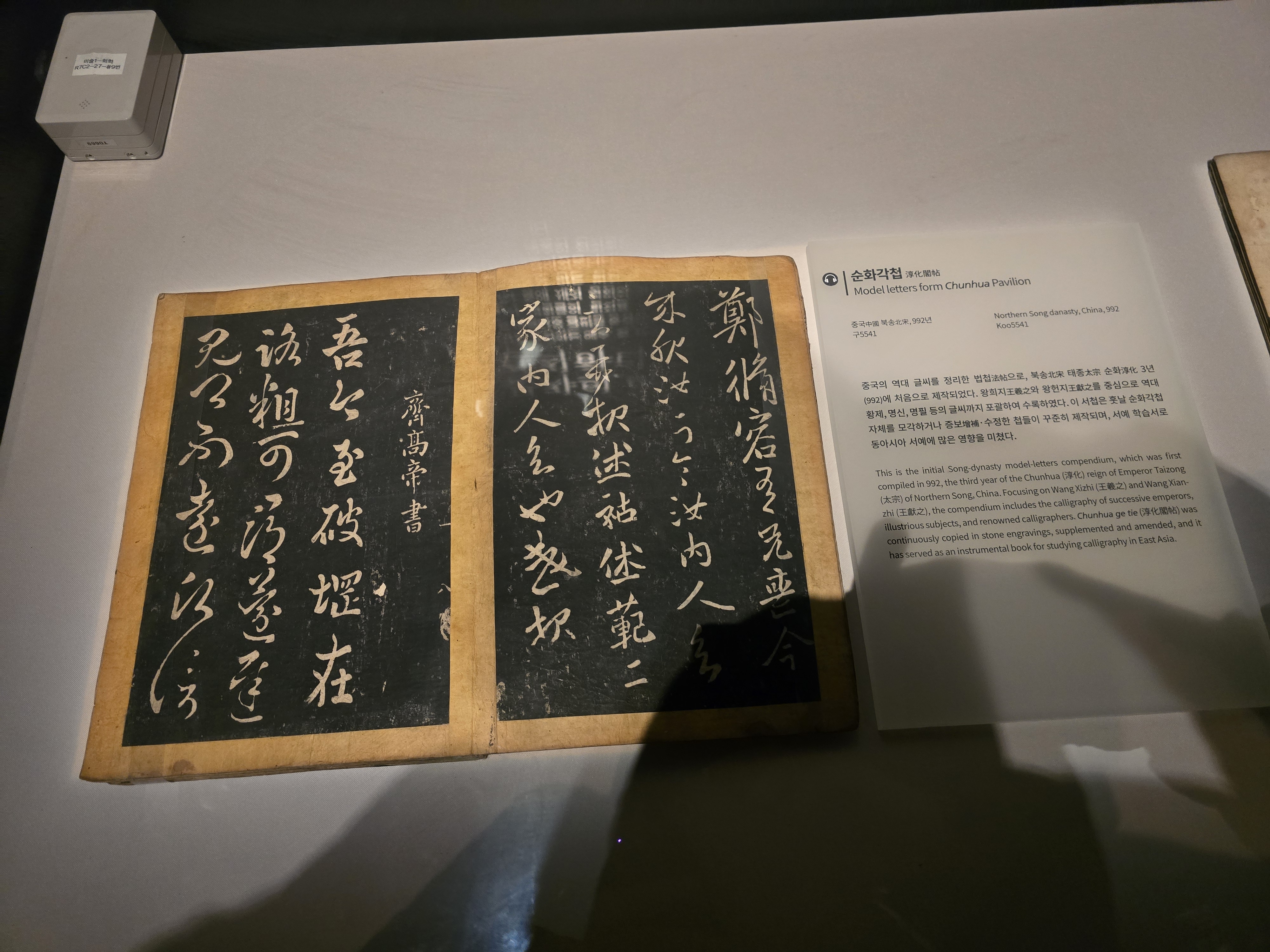

王羲之 淳化閣帖(왕희지의 순화각첩),중국 북송,992년

중국의 역대 글씨를 정리한 법첨으로,북송 태종 순화 3년(992년)

에 처음으로 제작되었다. 왕희지와 왕헌지를 중심으로 역대

황제, 명신, 명필 등의 글씨까지 포괄하여 수록하였다.

이 서첩은 훗날 순화각첩 자체를 모각하거나 증보.수정한 첩들이

꾸준히 제작되며, 서예 학습서로 동아시아 서에에 많은 영향을

미쳤다.

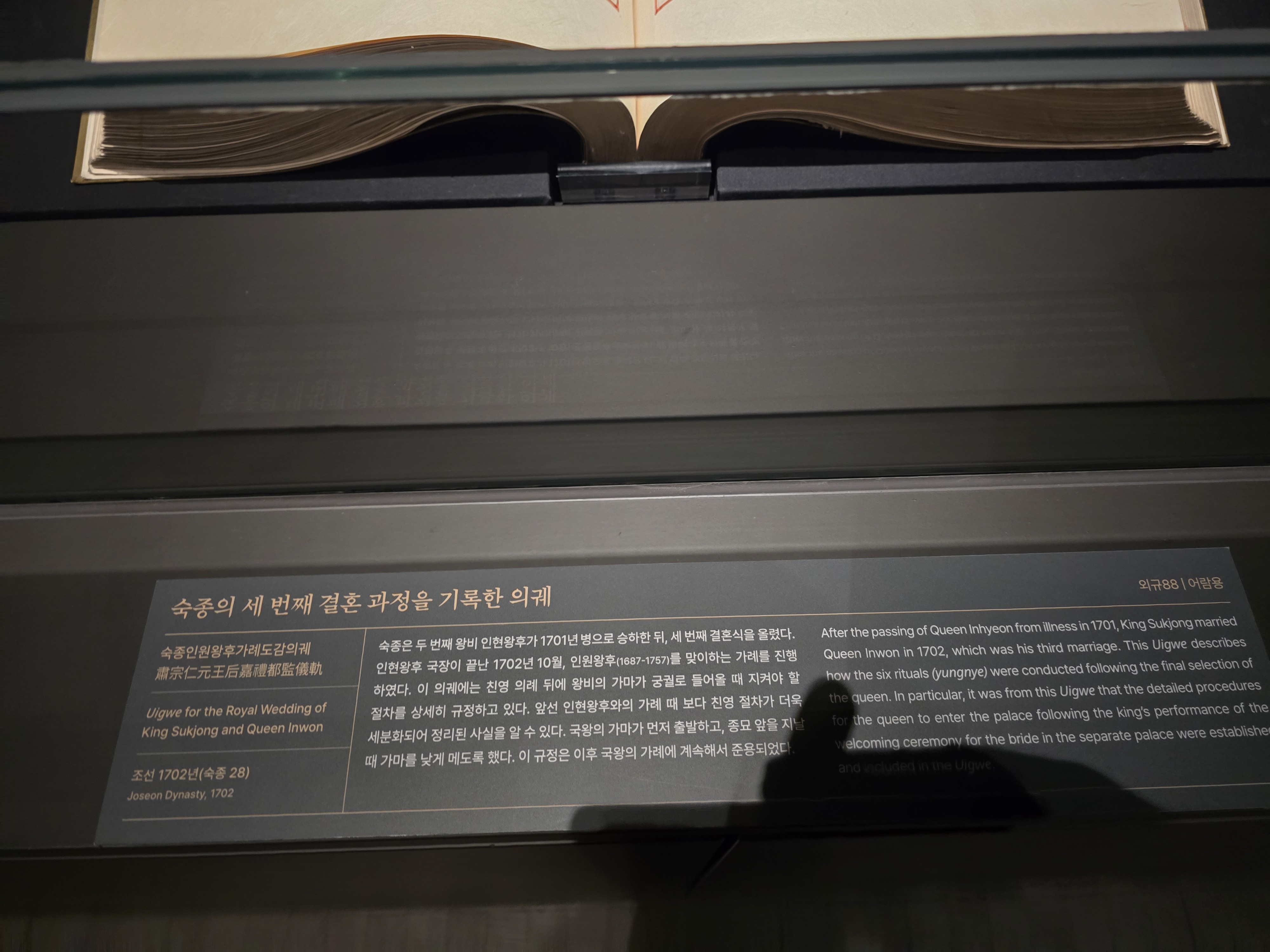

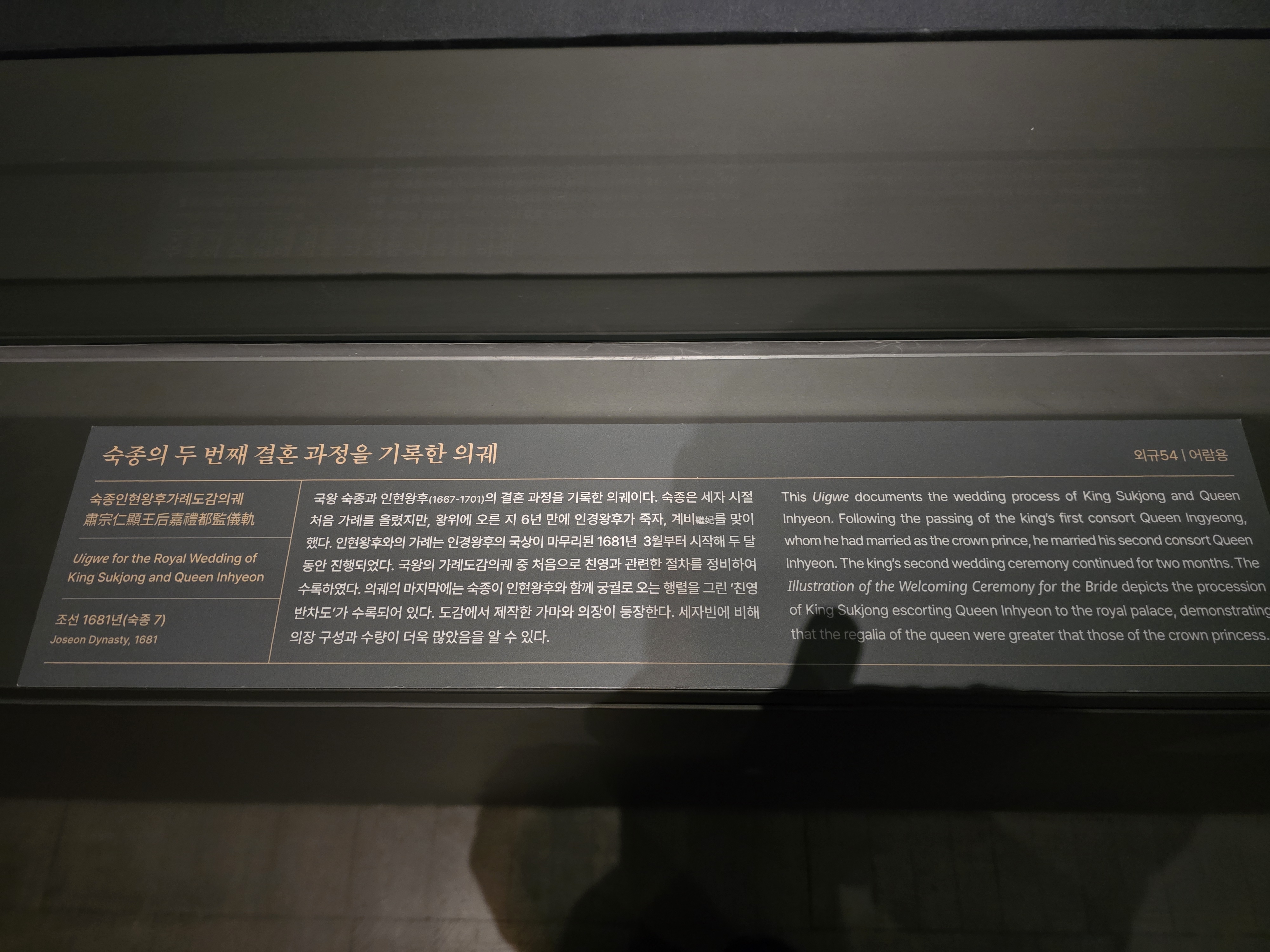

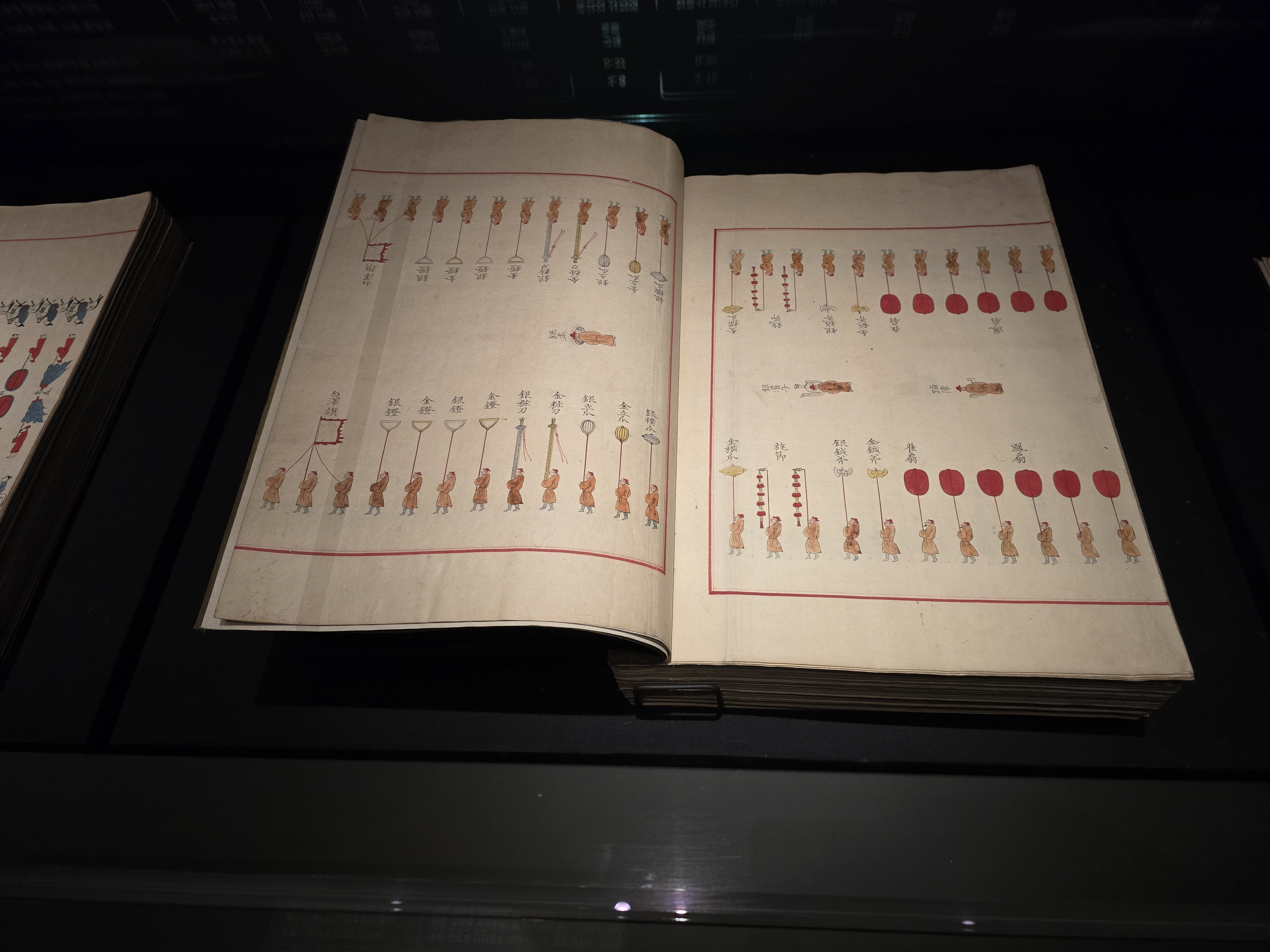

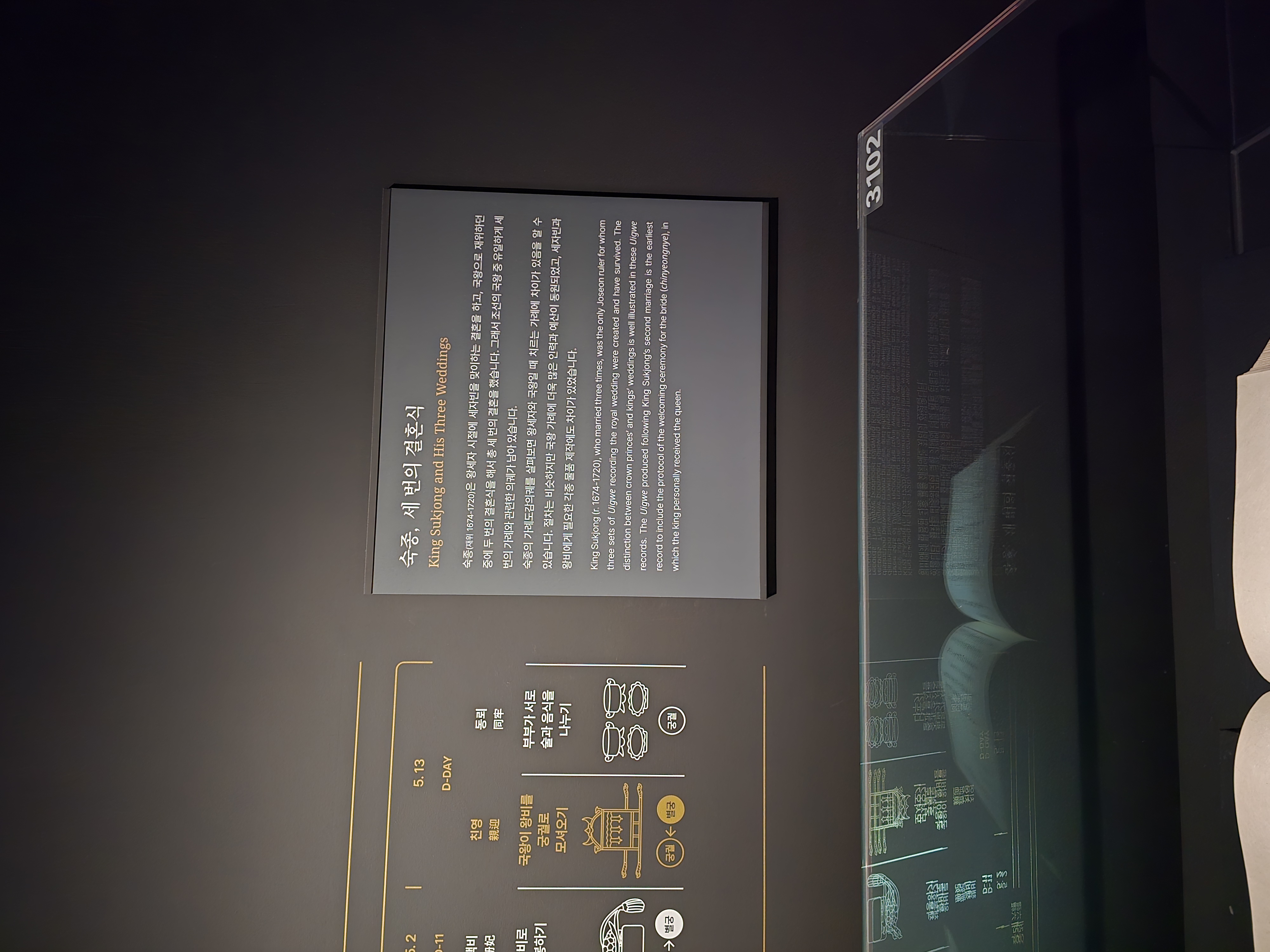

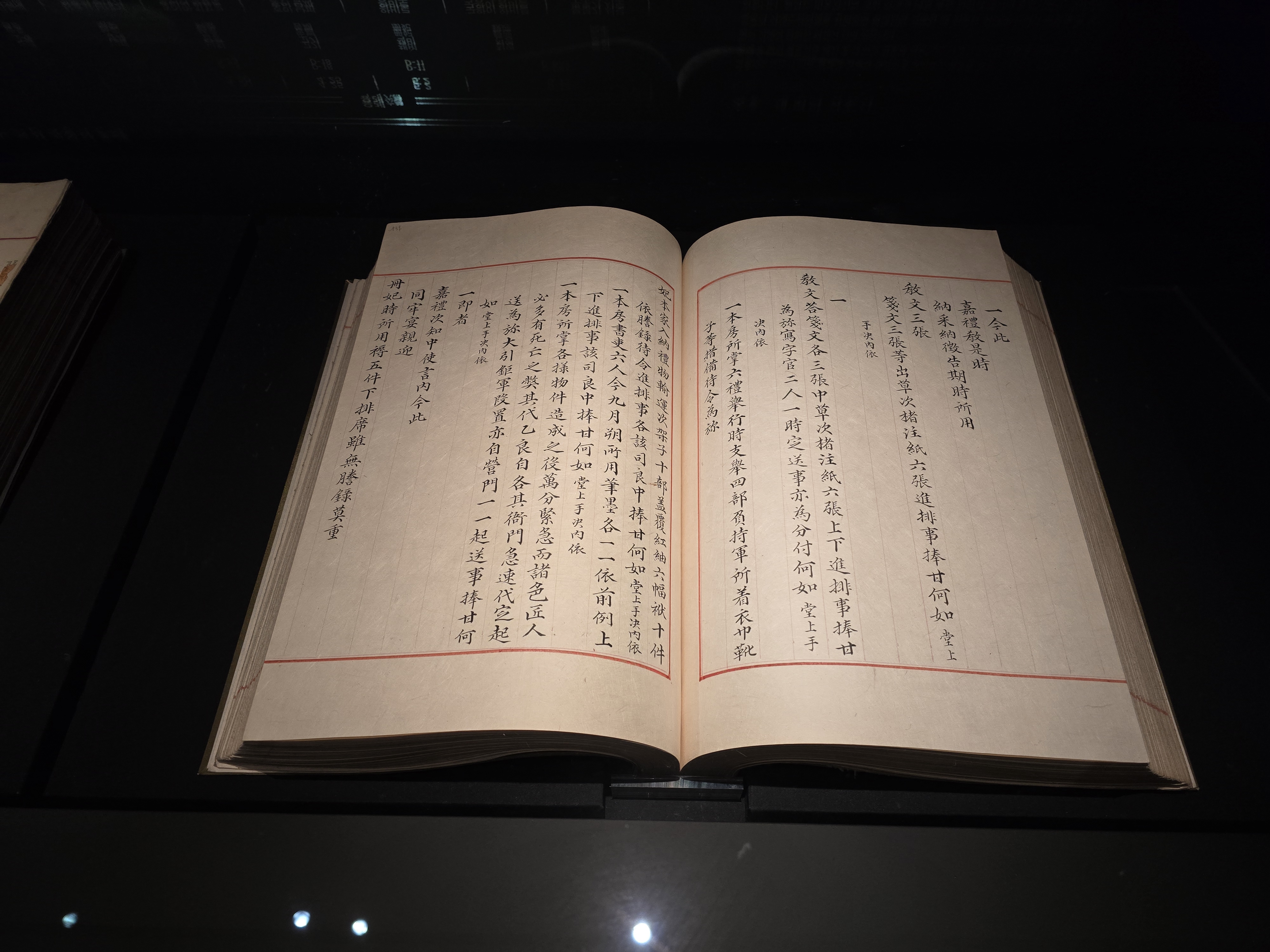

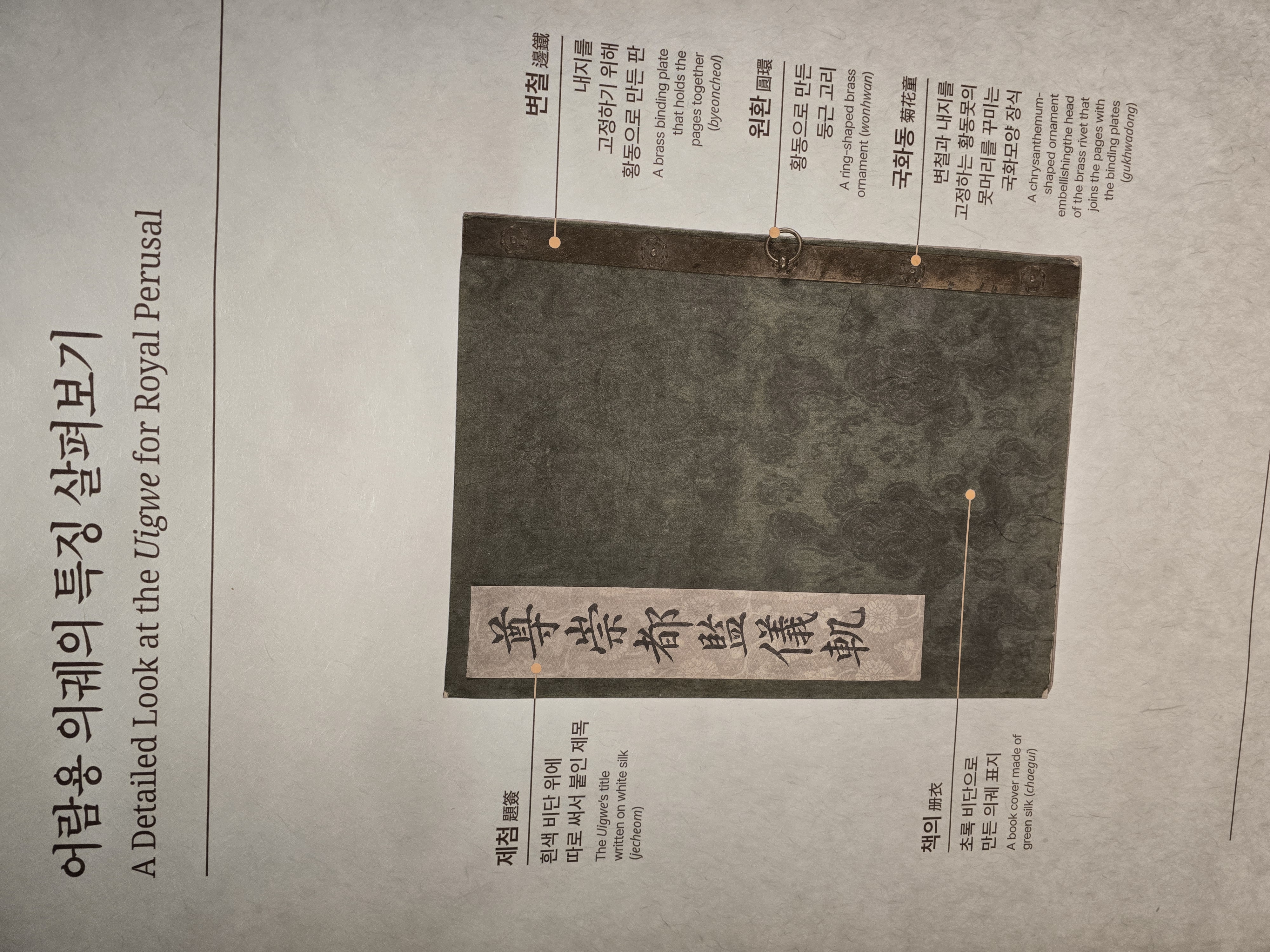

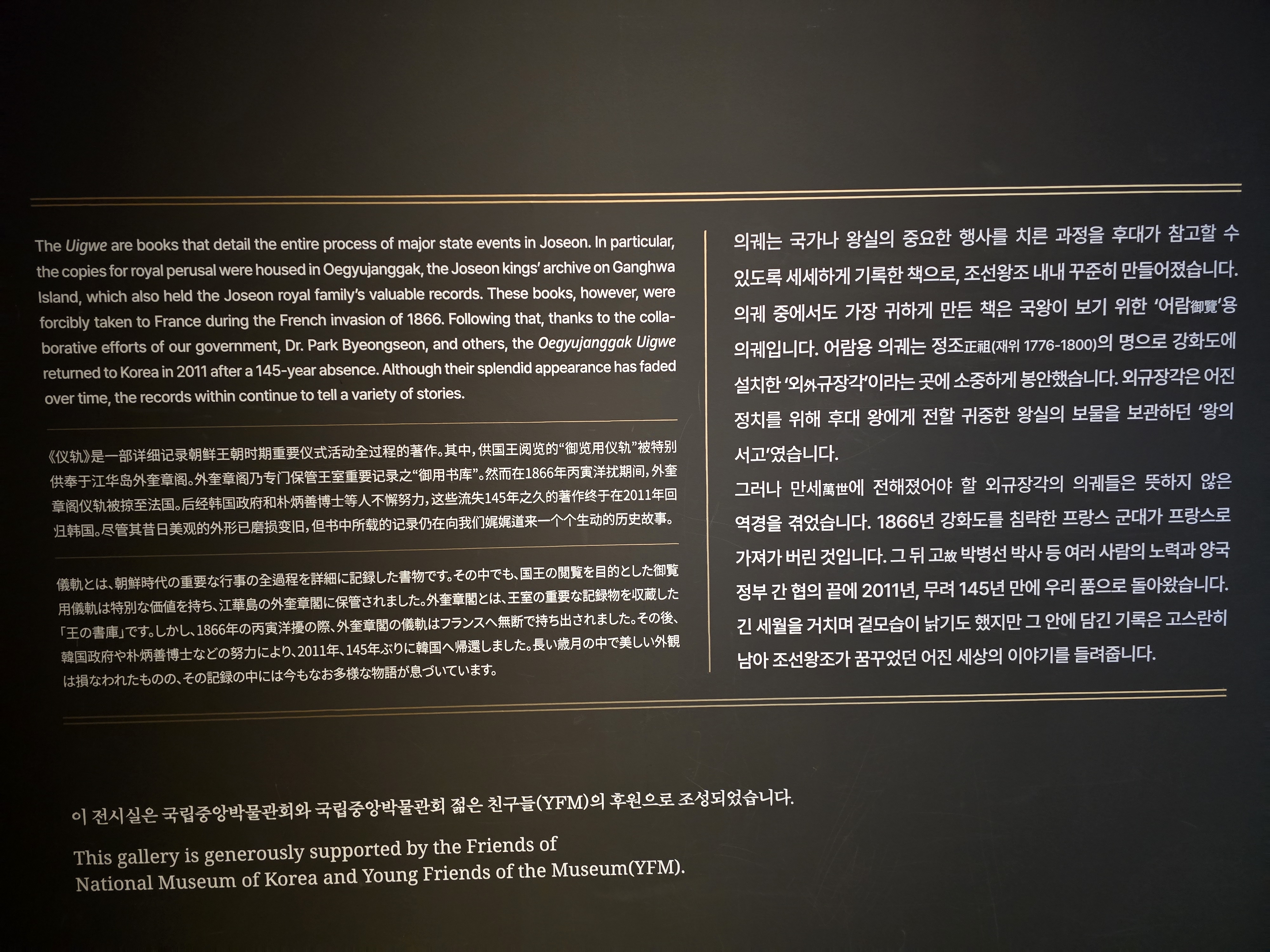

왕의 서고

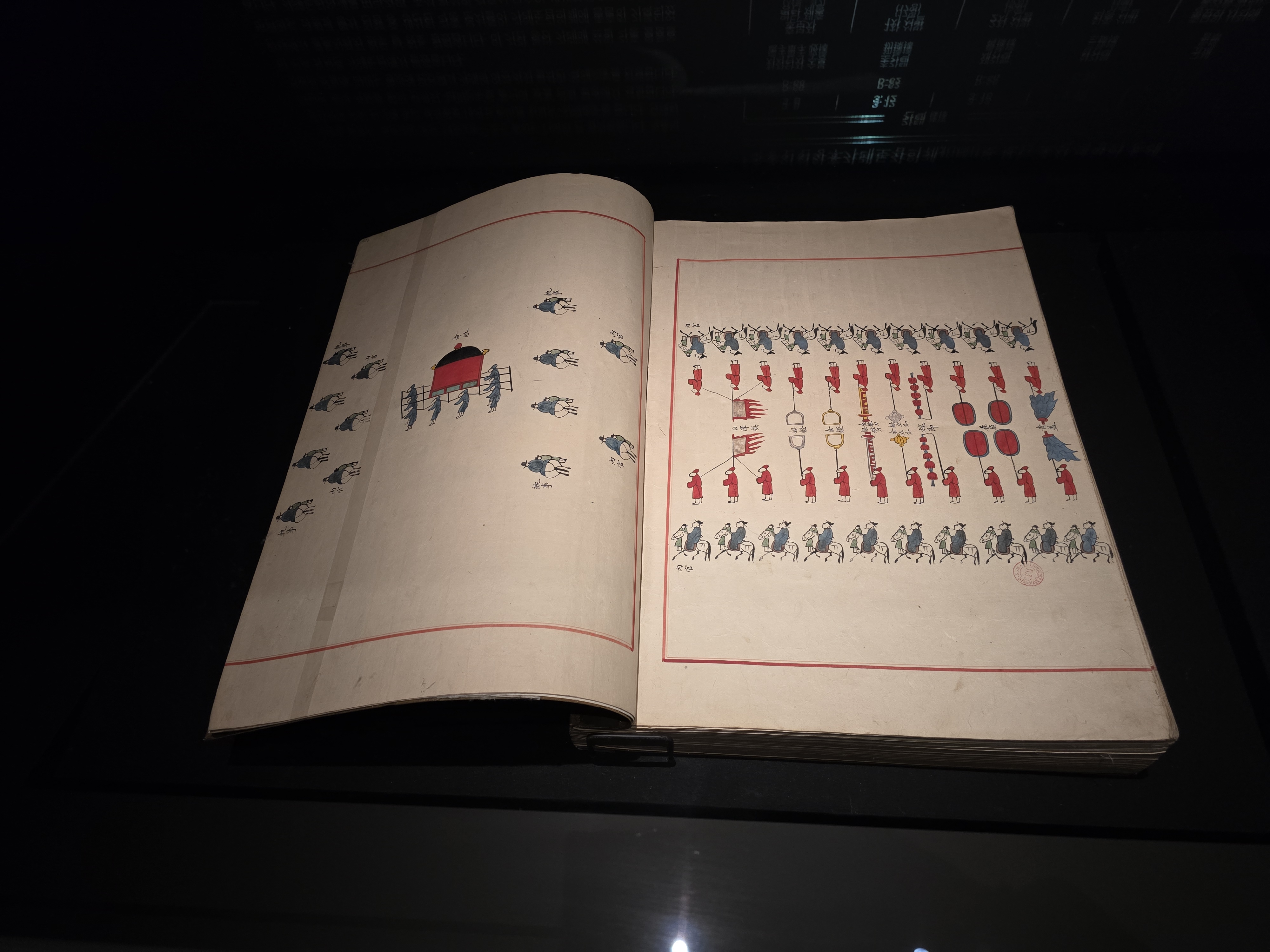

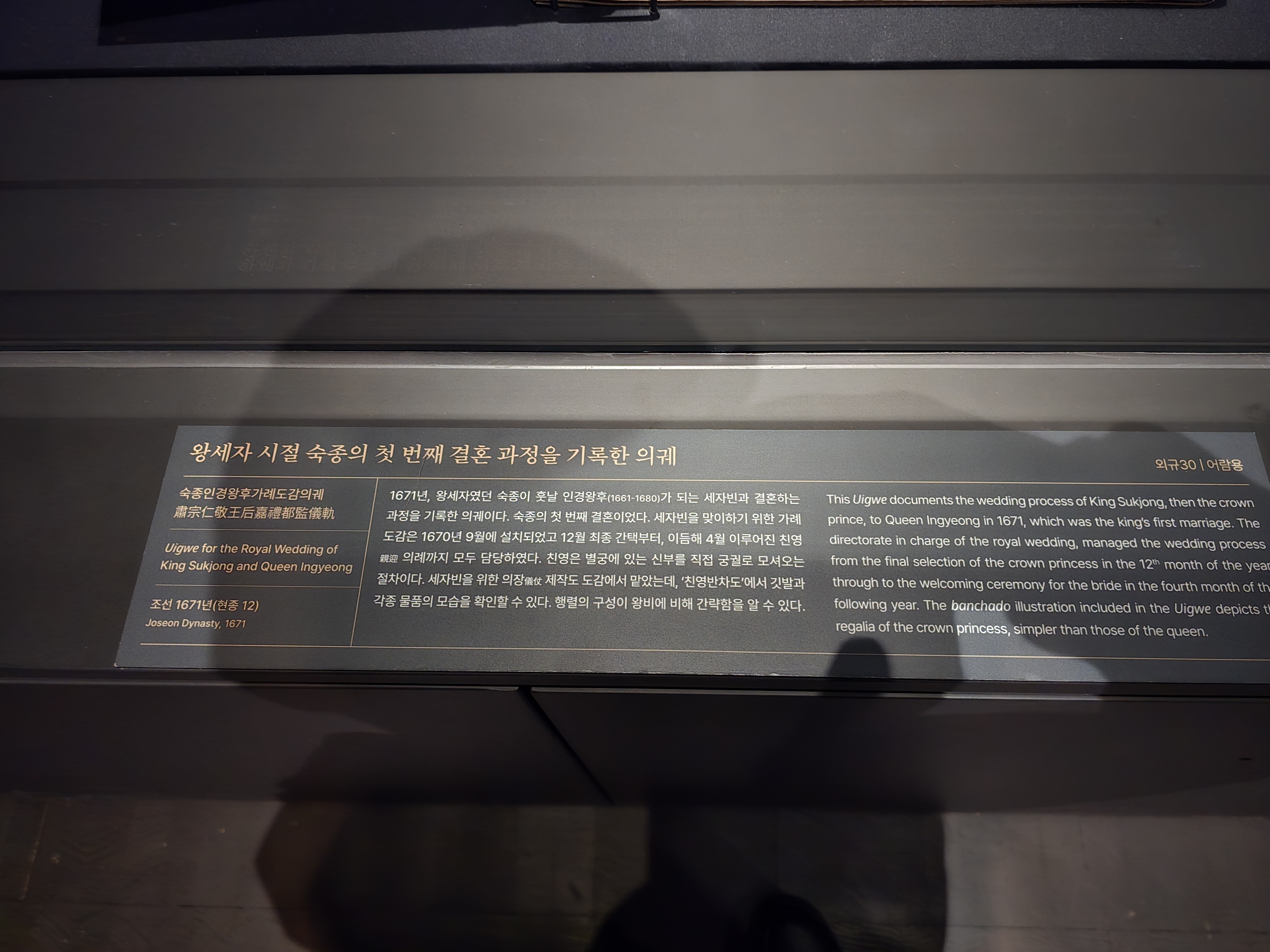

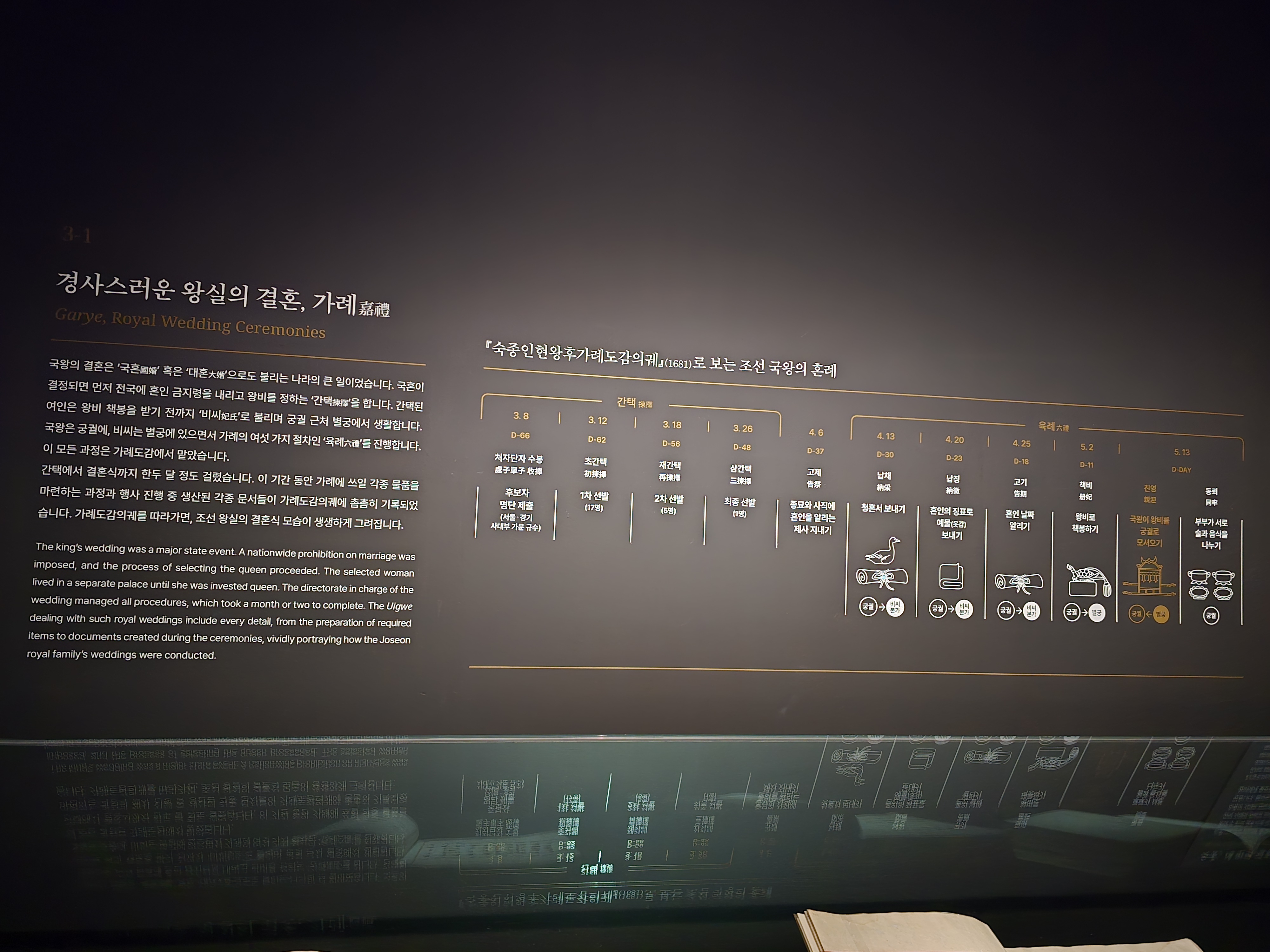

국가나 왕실의 중요 행사를 치른 과정을 후대가 참고할 수

있도록 세세하게 기록한 책으로, 조선왕조내내 꾸준하게

만들어졌다. 의궤 중에서도 가장 귀하게 만든 책은 국왕이

보기 위한 어람용 의궤로 정조(재위;1776~1800)의 명으로

강화도에 설치한 외규장각 이라는 곳에 소중하게 봉안.

외규장각은 어진정치를 위해 후대 왕에게 전할 귀중한

왕실의 보물을 보관하던 '왕의 서고'이다.

그러나 만세에 전해졌어야 할 외규장각의 의궤들은

뜻하지 않은 역경으로 1866년 강화도를 침략한 프랑스

군대가 프랑스로 가져가 버린 후 고 박병선 박사등의

노력과 양 정부간 협의 끝에 2011년, 무려 145년 만에

우리 품으로 돌아와 조선왕조가 꿈꾸었던

어진 세상의 이야기를 들려준다.

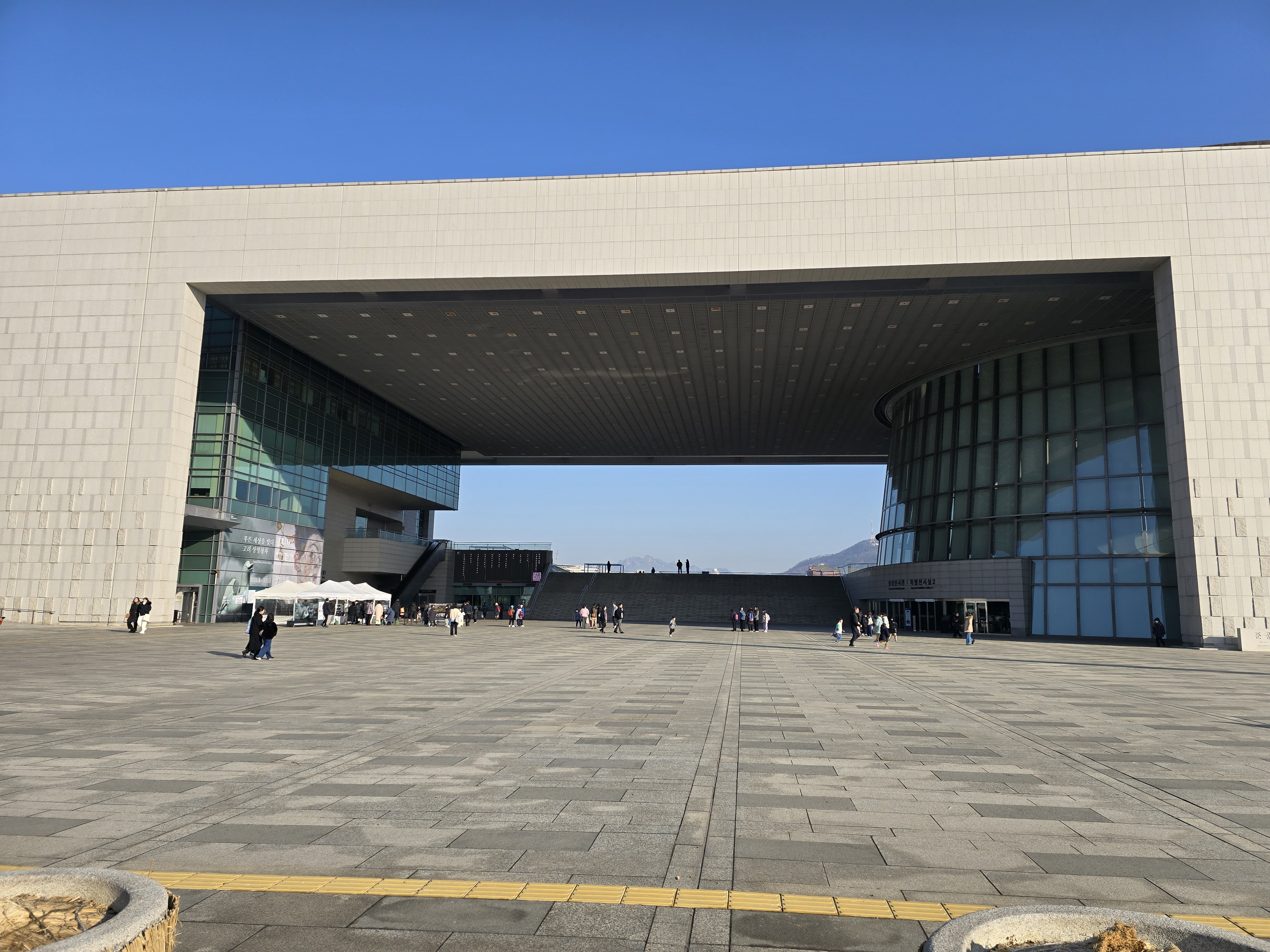

국립중앙박물관의 남동쪽에서 담은 전경

국립중앙박물관의 남동쪽

국립중앙박물관 동쪽의 연못

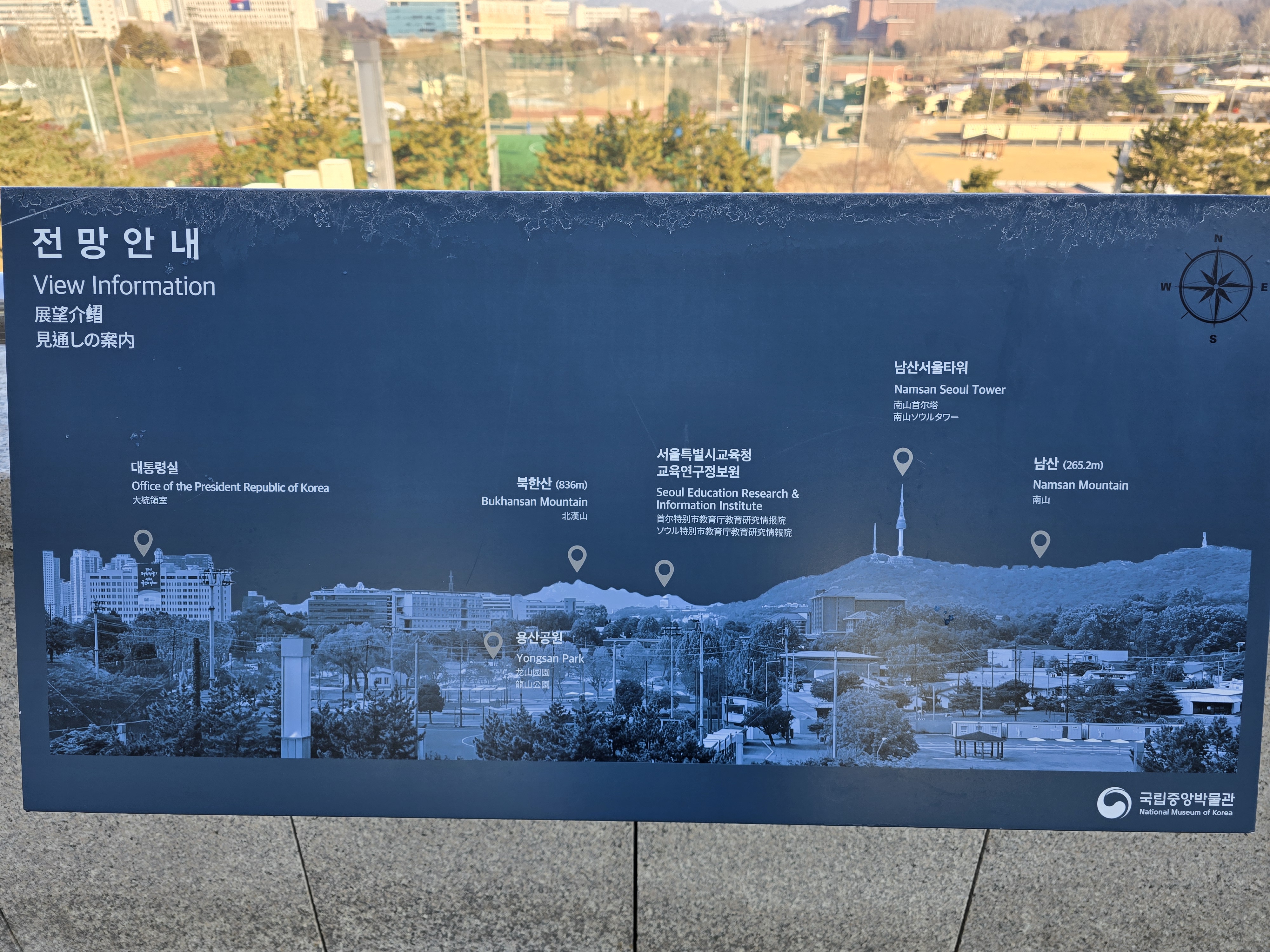

박물관 북서쪽의 남산과 삼각산등이 조망된다.

국립중앙박물관에서 보이는 북쪽의 대통령실

국립중앙박물관 북서쪽의 남산타워

'삶의 향기' 카테고리의 다른 글

| 임영웅 콘서트(상암 월드컵경기장: 2024,IM HERO THE STADIUM) (2) | 2024.05.27 |

|---|---|

| 산행과 건강 (0) | 2024.05.13 |

| 4월꽃 축제(태안 튜울립,서산 유기방가옥 수선화,아산 현충사,아산 신정호) (0) | 2024.04.20 |

| 어머니와 아내의 봄 나들이 (0) | 2022.04.17 |

| 강아지 재롱 (0) | 2014.05.26 |